|

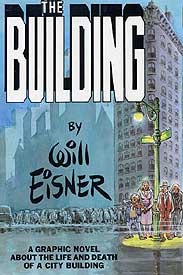

«Mientras me hacía

viejo y acumulaba memorias, me empecé a sentir más triste por las

desapariciones de personas y algunos lugares significativos.

Especialmente problemática me resultó la callada remoción de

edificios. Sentía que, de alguna manera, ellos tenían una especie de

alma. Ahora sé que esas estructuras son mucho más que edificios sin

vida. Es imposible que, habiendo sido parte de la vida cotidiana, no

absorbieran de alguna manera la radiación de la interacción humana.

Y me pregunto qué queda cuando se tira abajo un edificio». Quien

escribió estas líneas fue Will Eisner. Lo hizo en el prólogo de la

historieta The Building (El edificio), publicada por

primera vez en 1987, cuando el término “novela gráfica”, que él

mismo había ayudado a crear, estaba firmemente asentado en el

público, la crítica y la industria editorial norteamericana.

Hijo de un

escenógrafo de teatro yiddish, Eisner conocía a la perfección el

impacto emotivo y dramático causado por una ambientación adecuada y

reconocible, razón por la cual centró el enfoque de la trama

alrededor de un inmueble con aires renacentistas franceses y fachada

italiana, que remite directamente al triangular Flatiron Building,

el edificio más antiguo que aún se mantiene en pie en la ciudad de

Nueva York, orgullosamente erguido en la intersección de las

Avenidas Quinta y Broadway y, por lo tanto, una de las postales más

identificadas con la Gran Manzana.

Su par en la

ficción, ubicado en una zona indeterminada del West End neoyorquino,

supo cobijar la bohemia, el amor y la pobreza de aquellas golpeadas

calzadas de la década de los cuarenta. «Por más de ochenta años

–cuenta la introducción de tres viñetas / páginas-, el edificio

estuvo parado a horcajadas en la intersección de dos importantes

avenidas. Era un símbolo cuyas paredes cobijaron risas y lágrimas.

Con el paso del tiempo, una acumulación invisible de dramas humanos

se enroscó en su base. Un día el edificio fue demolido, dejando en

su lugar una cavidad fea y el residuo de la ruina psíquica. Después

de muchos meses, un edificio nuevo se levantó en el lugar».

Utilizando el

sentimental hectoplasma de cuatro fantasmas relacionados con el

declive y derrumbe del viejo edificio, Eisner lleva al lector a un

melancólico viaje al pasado reciente, aquel que conoció de primera

mano cuando la Gran Depresión puso en jaque al aparentemente

invencible sueño americano. Más allá de su relación con las vetustas

paredes, estos cuatro personajes comparten un esquema narrativo que

los obligó, en vida, a tomar decisiones drásticas y sobrellevar las

consecuencias. Todos, salvo uno, fueron lo que podría considerarse

ciudadanos grises y anónimos, sometidos a sus correntadas

emocionales internas tanto como a los devaneos socioeconómicos del

país y la ciudad que habitaban.

El último de los

fantasmas, sin embargo, pertenecía al reino de los elegidos y

privilegiados. P.J. Hammond, hijo de un potentado empresario

despreocupado de las responsabilidades sociales de los hombres de

negocios, creció fortalecido por la práctica del comercio como

entramado político, el negocio como negociado y la explotación de

los derechos públicos en beneficio de sus arcas privadas.

Obsesionado por la posesión del edificio, Hammond agotará su batería

de recursos hasta comprarlo y planificar su remodelación. En el

camino, perderá toda su fortuna y se verá obligado a renunciar a ese

preciado objeto de deseo. Aunque el nuevo propietario decida

bautizar la futura construcción de acero y vidrio con el nombre de

Hammond Building en su honor, P.J. elegirá el suicidio.

Las diferentes estructuras edilicias, los distintos materiales

utilizados en la construcción y las enfrentadas estéticas de los dos

edificios plantados en la misma esquina, simbolizan dos concepciones

opuestas de organización social, basadas en incompatibles escalas

morales: La búsqueda del bien común a través de una distribución

equitativa o el privilegio del individuo gracias a la riqueza

hiperconcentrada.

Cuando The Building ganó la calle, la “contrarrevolución

conservadora” llevada adelante por el presidente de los Estados

Unidos y la Primer Ministro de Gran Bretaña, Ronald Reagan y

Margaret Thatcher respectivamente, habían logrado uno de los más

drásticos giros ideológicos de las políticas económicas globales,

favoreciendo la maximización de las rentas de los grandes capitales

a través del depredador “libre mercado”. Estas mismas medidas darían

pie al auge de la cultura yuppie y al denominado “Lunes

negro” del 19 de octubre de 1987, fecha en que el índice Dow Jones

cayó 508 puntos, casi el doble del crack de 1929 que inició la Gran

Depresión. El efecto repercutió en las bolsas de todo el mundo,

especialmente las de Tokio, Londres, Hong Kong y París. Según los

especialistas, la razón de esta estruendosa baja estaba en el enorme

déficit de los EE UU, disparado por su exacerbada producción

militar.

Frente a la realidad, Eisner se mostró esperanzado en la posibilidad

de un cambio cualitativo. En la ficción, un accidente circunstancial

con un limpiaventanas del moderno edificio, obligaba a los cuatro

fantasmas a entrar en acción para salvar la vida del trabajador,

dejando en claro que el pasado siempre tendrá injerencia en el

presente, aunque se intente reescribir una y otra vez la historia

oficial. Algún día, sostiene al final el creador de The Spirit,

este nuevo edificio también será derruido. |