INTRODUCCIÓN

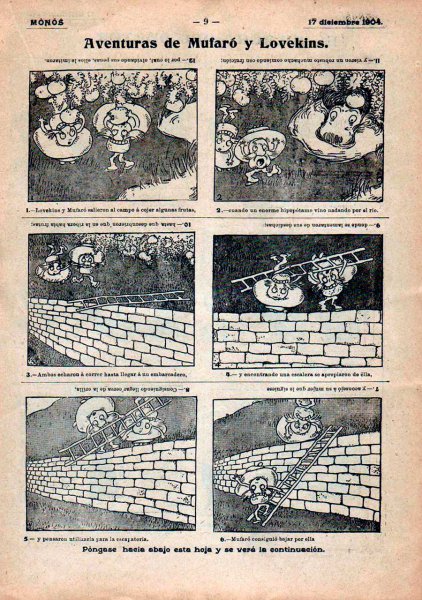

Ningún estudioso del tebeo español pone en duda la enorme influencia que ejercieron sobre las viñetas nacionales los cómics de aventuras de la prensa estadounidense que invadieron el mercado español a partir de 1934. Subsistían el uso de didascalias y el tono moralizante, religioso o patriotero que caracterizaban las revistas para niños en nuestro país, pero los lectores mostraron enseguida una clara preferencia por las fantasías del planeta Mongo o los peligros del joven Terry en China, por ejemplo, y nuestros guionistas y dibujantes más avispados se apresuraron a imitar el ritmo narrativo, el diseño de la página, la agilidad de los diálogos, en fin, todo lo que en ese momento se apreciaba como elementos de modernidad en la concepción de la historieta. Recordemos que a través de Aventurero, Yumbo, La revista de Tim Tyler y Mickey, principalmente, se conocieron en España, a menudo con sus nombres castellanizados, las tiras y/o planchas dominicales de más de dos docenas de héroes de papel de periódico[1]. Sin embargo, y a pesar de que en algunos casos su importación fue muy temprana, cuesta al principio rastrear en los tebeos españoles las huellas de las por otro lado muy reproducidas tiras de humor norteamericanas, quizás por la resistencia de los editores patrios a usar bocadillos —preferían aquellos pesados textos a pie de viñeta—, aferrados al estilo conservador de los cómics británicos que Amalgamated Press difundía profusamente entre nosotros, y la supresión de los aspectos más transgresores o simplemente adultos de las series yanquis al dirigirse aquí su publicación a un público infantil. Y eso que ya en Monos, de 1904, encontramos dos strips pioneras de la prensa americana, Mischievous Willie, de Frank H. Landendorf (Las travesuras de Bebé, en España), y la sorprendente The Upside Downs of Little Lady Lovekins and Old Man Muffaroo, de Gustave Verbeek, con el nombre de Aventuras de Mufaró y Loveskins. Antonio Martín, tras enumerar muchas de las abundantes tiras yanquis en Chiribitas y Pocholo, con su arbitraria y pintoresca adaptación de los títulos originales (Pelagio Caramillo y familia corresponde a The Gumps; Potipán y Cañamón a Moon Mullins, por citar un par), pondera el impacto que el desparpajo y a veces vanguardismo de estas series —pensemos en las audaces Sundays de Polly and her Pals transformada en el estrafalario Viriato Ortiz Fresco y Barbudo— pudo tener en nuestro país entre los sin duda admirativos profesionales del medio. Impacto apenas o nada perceptible en las dos revistas emblemáticas del tebeo nacional, Pulgarcito y TBO. La primera de ellas prescindió por completo de historietas extranjeras; a la presencia y significación de personajes estadounidenses en la segunda están dedicadas estas líneas.

|

||||

| Una de las primeras traducciones de comic strips estadonidenses en España: "Aventuras de Mufaró y Lovekins", de Gustav Verbeek, en Monos. |

Cuando se hojean ejemplares de TBO de las décadas veinte y treinta del siglo pasado, y se observan sus páginas abigarradas, los textos que ponen a prueba las dioptrías del lector y su paciencia, la adhesión a formas estéticas que muchas publicaciones de la época iban abandonado o combinaban con otras muy alejadas de un tradicionalismo periclitado, uno se asombra de que planteamiento tan asfixiante de la historieta liderase las ventas de los cómics españoles. El director de la revista, Joaquín Buigas, había contratado a través de los hermanos Offenstadt la colaboración de varios dibujantes franceses —Louis Forton, F. Chavalier, Maurice Cuvillier, Aristide Perré, Théophile Barn—, excelentes profesionales todos ellos a quienes se deben algunas de las portadas más atractivas del TBO anterior a la Guerra Civil, pero anclados en el conservadurismo narrativo que imperaba en el cómic europeo. Los hallazgos formales que venían del otro lado del océano no parecían afectar a los temerosos responsables de la revista, aunque en esa primera etapa hubo dos pequeñas infiltraciones gringas.

La primera se produjo en 1919, número 97 de la colección, y tuvo carácter aislado, pero se recuerda por haber roto una arraigada virginidad (que, por otra parte, se reproduciría de inmediato): el diálogo de los personajes se expresaba mediante bocadillos o globos, pero, eso sí, sin renunciar a redundantes didascalias. La historieta lleva de título “La infancia de Pipiolín” y está firmada por Geo McManus, que para entonces llevaba ya seis años entregado a la serie que dibujará hasta su muerte, Bringing Up Father. Las viñetas reproducidas en TBO no pertenecen, sin embargo, a la famosa familia de nuevos ricos; Antonio Martín las identifica como The Newlyweds, y Jordi Manzanares como Snookums. Ambos tienen razón y ambos se equivocan. Los felices progenitores de niño tan repelente son, en efecto, el señor y la señora Newlywed, que desde 1904 alegraban los domingos del periódico de la cadena Pulitzer New York World; los recién casados tuvieron un heredero, Snookums, en 1907, y la serie pasó a llamarse The Newlyweds and Their Baby; cuando Hearst sedujo con un contrato más ventajoso a McManus y se lo llevó a King Features Syndicate, el dibujante mantuvo el derecho sobre sus personajes, pero no sobre el título que los nombraba, que desde septiembre de 1912 fue oficialmente Their Only Child —Su único hijo—, y a ese periodo pertenece la reproducción de TBO. Puede confundir que en 1944 los domingos de Bringing Up Father venían precedidos de una historieta más corta, que ahora sí se llamaba Snookums, y retomaba un cuarto de siglo más tarde al horrendo infante. Con el nombre de Angelito reaparecerá en la última etapa de TBO, de la que no nos ocuparemos en este artículo, acompañando, como en las planchas originales, a la obra maestra de McManus que por fin se traduce literalmente como Educando a papá (había sido conocida de muy diversas maneras por estos lares: Trifón y Sisebuta en Chiribitas; Fabulón y su familia en Los chicos, y ya en el Nicolás de postguerra, Peripecias de don Pancho)[2]. Aunque los cómics de McManus se encuadran dentro de un costumbrismo como el que, salvando las distancias, encarnarán con el tiempo los populares Ulises o los sucesivos personajes de Muntañola en TBO, el sarcasmo virulento con que se retrata el esnobismo y la tiranía conyugal de la esposa, Maggie, en Bringing Up Father, o el babeo ridículo ante las rabietas de niño consentido de Snookums encajaban mal en el buenismo convencional que era la marca de la casa de la publicación de Buigas (aunque, según Jordi Manzanares, las contraportadas de Méndez Álvarez durante la primera época de la publicación dan un mentís solitario a esa habitual imagen de ñoña mentalidad pequeñoburguesa).

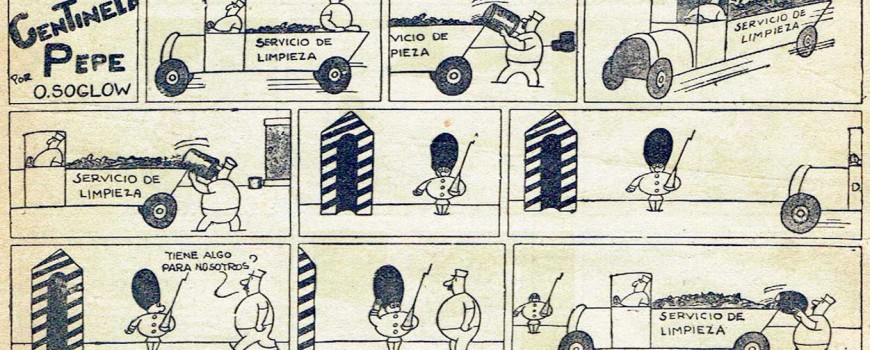

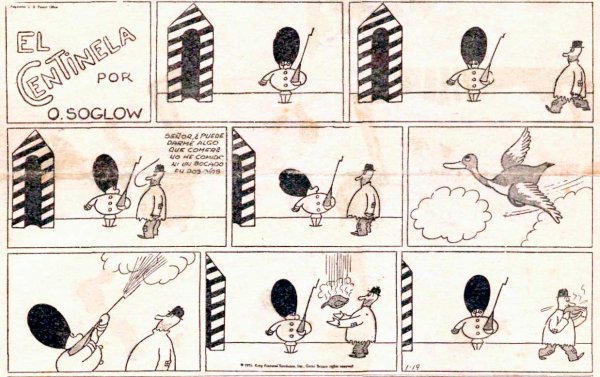

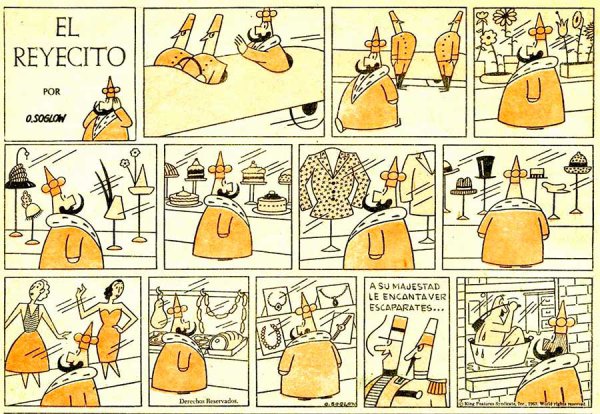

La segunda aportación norteamericana surgió en 1935 y se llamó El centinela Pepe. Se trataba de Sentinel Louie, de Otto Soglow, la serie de relleno de The Little King —su topper, en el lenguaje de la prensa estadounidense—, que había cumplido la misma función durante un año con The Ambassador, la plancha dominical que creó Soglow mientras hacía tiempo hasta que caducara el contrato de su reyecito con la revista The New Yorker, donde había nacido el monarca de papel. Sentinel Louie hizo guardia ante las viñetas de The Little King entre 1934 y 1942, con lo que cabe preguntarse por qué TBO no adquirió desde el principio los derechos del personaje estrella que sería capital en la tercera época de la revista. La respuesta probablemente, aparte de una cuestión económica, reside en el hecho de que en 1935 España era una joven república que había repudiado la monarquía y los editores no querrían evocarla por el riesgo de herir susceptibilidades o levantar sospechas. El centinela Pepe no daba mucho juego porque no había contraste entre su función y su conducta —una de las bases de la comicidad del pequeño rey—, pero Soglow le impuso también la limpieza de línea, el surrealismo, la tendencia al disparate y el “silencio” que marcarían su estilo hasta el final. Sobre todo esto volveremos enseguida. No hubo intrusión yanqui en la reaparición de TBO, durante ese periodo que los coleccionistas identifican como “sin numerar”, pero a partir de 1952, cuando se recomienza con el número 1, nos encontramos con cuatro series de origen estadounidense. Las comentaré por orden de importancia.

|

| Tira de "El centinela" aparecida en TBO nº 980. |

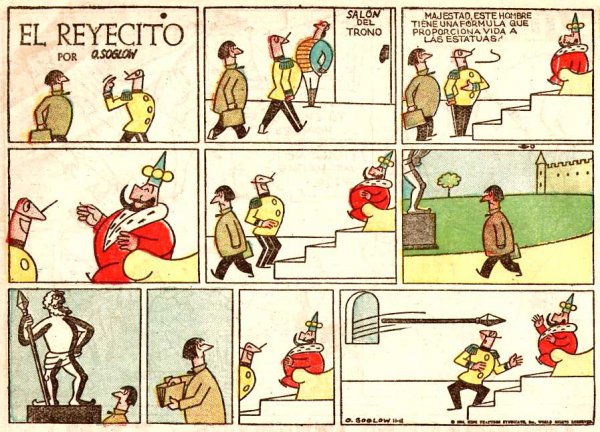

1. EL REYECITO

En el prólogo de Jared Gardner a Cartoon Monarch, una selección de historietas de Otto Soglow editada por The American Library of Comics, se señala la aparente paradoja de que, cuando la palabra se ha instalado definitivamente en la industria cinematográfica, surjan varias pantomime strips, historietas de pantomima, que es como decir cómics mudos. ¿Nostalgia por la pérdida de expresividad y del desafío al ingenio que suponían las películas anteriores al sonoro, o hartazón del fárrago textual de algunas series de prensa muy populares como Little Orphan Annie, The Gumps o The Bungle Family? The Little King no fue, en efecto, un fenómeno solitario: Henry, sobre la que se hablará adelante, había nacido en 1933, y la injustamente olvidada Benny, de J. Carver Pusey, en 1928, en casi perfecto acorde con la epifanía del cine sonoro (permítaseme una digresión: los múltiples recursos de este personaje para contrarrestar las limitaciones de su mudez llamarán la atención de Groucho Marx en busca de inspiración para su hermano Harpo, de forma que contrataron a Pusey y estese desplazó a Hollywood, donde ideó algunos de los gags que todavía nos hacen reír en Piratas de agua dulce, o Monkey Businessen original). Y ya fuera del ámbito norteamericano, recordemos la tira sueca Adamson, de Oscar Jacobson, que comenzó en los años veinte pero se mantuvo fiel a su silencio hasta su desaparición muchos años más tarde (en la prensa yanqui se le llamó oportunamente Silent Sam), y la danesa Ferd’nand, de 1937, que se nacionalizó estadounidense al mismo tiempo que su emigrado creador, Mikkelsen, que firmaba Mik. En realidad, ya la primitiva serie Happy Hooligan había prescindido de las palabras en sus primeras entregas de 1900. Ypor supuesto, hay que recordar las novelas en imágenes, como se las etiquetó en su día (hoy serían novelas gráficas) de Frans Masereel y Otto Nückel que inspiraron las del americano Lynn Ward y que no contenían ni una sola palabra; y dentro del mundo de los cómics, cómo no mencionar He Done Her Wrong: The Great American Novel and Not a Word in it —No Music, Too, título (que no suele citarse completo) de la creación seminal de Milt Gross de 1930, una de las consecuencias de su colaboración con Chaplin en El circo, y probablemente influencia decisiva, ya que no modelo, sobre las incipientes historietas silenciosas de prensa[3].

Cuando entre trabas administrativas renace TBO después de la contienda civil, sus inclinaciones estéticas estaban muy lejos de las historietas sin palabras, exceptuando Melitón Pérez, de Benejam, que había surgido ya antes de la forzosa interrupción; muy al contrario, la tendencia verborreica (que alcanza niveles agobiantes en el intento fallido de revista de aventuras S, de 1947) seguía abrumando sus viñetas. Con el tiempo, será la progresiva perfección de la economía narrativa de Coll la que practique un strip-tease verbal que se aproxima (e incluso con frecuencia supera) a la elegancia abstracta de las tiras yanquis. Sorprende, en todo caso, la elección de Soglow como la mejor importación americana con continuidad en la revista, sobre todo en el contexto trasnochado de unas páginas que remiten a maneras obsoletas de crear —y leer— cómics, tanto en 1935, con la introducción de El Centinela Pepe, como en los cincuenta, con la presencia definitiva de El Reyecito. En lo que no desentonan las Sundays de Soglow (nunca tuvo tiras diarias) es en su fidelidad a un humor blanco, libre de sarcasmos, negruras ni connotaciones sexuales, sociales o políticas, salvo la burla de los dictadores encarnados en el único personaje con nombre propio, el tirano Ookle, que antagonizó al Reyecito en los primeros años cuarenta para desaparecer enseguida y, desde luego, no asomarse nunca al TBO del franquismo.

|

| Tira a la que se alude en el texto de "El reyecito", de Soglow, aparecida en TBO nº 314 de la tercera época, primera colección numerada tras la Guerra Civil. |

¿Cuál es el valor de El Reyecito y quién era su autor? Otto Soglow nació en Nueva York, en 1900; sus padres eran judíos alemanes emigrados a Estados Unidos a finales del siglo XIX. Gracias a sus excelentes calificaciones ingresó en Stuyvesant, un colegio público pero muy selectivo, que debió abandonar para colaborar con la economía familiar en uno de los paros laborales de su padre, que era pintor de brocha gorda; Otto trabajaba durante el día y asistía luego a las clases nocturnas de Art Students League, sin duda el hecho más trascendental de su vida por lainfluencia decisiva que ejercerán en ella algunos de sus profesores. Esa escuela de pintura concentraba en su claustro a un grupo de artistas próximos al partido comunista norteamericano y que propugnaban una mirada crítica sobre la realidad frente al conformismo social predominante en las obras favorecidas por galerías y academias. Maestros directos de Soglow fueron los pintores George Luks y John Sloan. Este último, frecuente colaborador gráfico de The Masses, una publicación socialista a la que sucedieron The Liberator y The New Masses, introdujo en esas cabeceras a su aventajado alumno. Y pronto los dibujos del joven estudiante, en los que una cáustica representación de la vida callejera neoyorquina se suavizaba con pinceladas de humor, constituyeron una de las señas de identidad de las revistas y trampolín hacia un reconocimiento profesional más amplio. Sus profesores no eran ajenos al naciente arte de las historietas de prensa: Luks fue el continuador de Hogan’s Alley cuando Outcault fue arrebatado a Pulitzer por Hearst, de forma que su nombre está asociado al personaje inaugural de la historieta americana, The Yellow Kid, y Sloan trató de aumentar sus ingresos, al tiempo que pasaba desapercibido, firmando con el seudónimo Ivan Lanso (anagrama de su apellido), al crear para la sección de cómics de The Philadelphia Press la serie Paul Paullette the Practical Paintist. Es decir, a Luks y Sloan les debía Soglow una ideología (que se iría debilitando con el desencanto del dogmatismo que imperaba en la izquierda americana del momento), el contacto con los que serían los editores de sus chistes e ilustraciones, y el ejemplo de unos artistasa los que no se les cayeron los anillos por dibujar cómics. El siguiente paso en su carrera fue la incorporación a la plantilla del recién lanzado semanario The New Yorker, epítome (entonces y ahora) de la intelligentsia sofisticada. Allí comenzó Soglow a simplificar su estilo en un proceso de adelgazamiento y eliminación de sombras y claroscuros que derivaría en el minimalismo, limpieza de línea y resonancias art déco características de The Little King, cuyo estreno de papel tuvo lugar el 7 de junio de 1930.

Aunque a Soglow se le llamó el Harpo Marx del cómic, su famosa serie no fue completamente muda: de vez en cuando emitían una frase la reina, o un chambelán, o un súbdito de paso. La voz que no se escuchó nunca fue la del rechoncho monarca; tampoco se le pudo ver sin su pintoresca corona, y de sus pies solo se atisbaba la punta de los zapatos. No tenía nombre; ni su esposa —la Reina—, ni su hija —la Princesa—, los únicos personajes reconocibles —aparte del dictador Ookle, como ya se señaló— entre una legión de figurantes. Se ha repetido que el Reyecito es un monarca democrático; yo diría que es un libertario que del antiguo izquierdismo de su creador conserva el rechazo al autoritarismo, un espíritu antielitista y una clara simpatía por las clases populares. La historieta con la que se despedía de The New Yorker nos muestra una manifestación antimonárquica con aires de golpe de Estado; el Reyecito escucha las protestas y abandona las estancias reales para sumarse a las masas indignadas. Su conducta no responde a protocolo alguno sino a la travesura lúdica y a la complicidad con la gente común. Un surrealismo amable —algunos desenlaces parecen aludir a pinturas de Magritte— brota como una planta espontánea entre viñeta y viñeta. Nabokov lo adoraba y le rindió un críptico homenaje en Habla, memoria («The ranks of words I reviewed were so glowing…»), lamentando después que nadie se hubiera percatado de ello.

En septiembre de 1934, King Features Syndicate publica su primera plancha dominical de The Little King, iniciando una andadura que terminará en julio de 1975 tras la muerte de Otto Soglow. Evidentemente, a este largo periodo pertenecen las historietas que leíamos en TBO y que se estrenaron en el número 124 (1956) de su tercera etapa o segunda numerada. Si prescindimos de Henry, que es bien distinto de contenidos, no había personaje similar en la revista hasta entonces, aunque no debemos olvidar que desde 1935 Benejam, como ya se ha mencionado, dibujaba una historieta muda, o casi siempre muda, en cuatro viñetas, Melitón Pérez. Este personaje bajito y malcarado, sin familia ni amigos (aunque con un perro) y sin profesión aparente, carece del encanto poético, las connotaciones ácratas y la tendencia al absurdo del Reyecito, pero para resolver situaciones difíciles o simplemente desventajosas hace gala de un ingenio entre pícaro y técnicamente habilidoso que a veces podría recordar el de Soglow. En El Reyecito hay además una tendencia juguetona que se manifiesta en esa inicial entrega de TBO: el médico le recomienda al monarca que deje de jugar a las damas y se entregue a un ejercicio que exija mayor esfuerzo físico; en la última viñeta contemplamos al rey empujando una ficha gigante dentro de un descomunal tablero de damas. En el número 156, los consejeros reales le aconsejan esta vez lo contrario, que no practique el polo por ser demasiado violento; la reacción del Reyecito es montarse en un caballito de carrusel de feria, eso sí, blandiendo el mazo de bambú reglamentario en el deporte desechado.

|

| Última historieta de "El reyecito" aparecida en TBO, del nº 533, publicada en 1968. Esta fecha pone en tela de juicio la excusa aportada por Viña para su cancelación. |

Como he indicado, no hay personaje de TBO que permita un paralelismo con el estilo y el carácter ácrata del de Soglow, pero creo que algunas historietas de Coll pueden establecer un diálogo —tácito, claro— con las del pequeño rey. Les une no solo el silencio, sino las reacciones de perplejidad de sus actores —la perplejidad que la conducta del Reyecito produce en sus súbditos y la que manifiestan (rascándose la cabeza) las esbeltas criaturas de Coll ante las extravagancias de los aconteceres que protagonizan—, la tentación permanente de lo inusual o disparatado, y la naturalidad con que se acepta lo imposible, en fin, aspectos todos que los emparentan con un surrealismo blanco, pero no menos imaginativo, aunque candoroso, que los ensueños eróticos de Man Ray o Delvaux. Como cuando tanto Soglow como Coll experimentan con la idea de que las obras plásticas adquieren vida propia: en el nº 314, la estatua de un guerrero, lanza en ristre, arroja su arma contra el Reyecito, y en la portada de Coll del nº 383, “Sorprendente realismo”, ante el estupor del visitante de una exposición que critica los cuadros por su falta de vida, la liebre de una pintura salta de esta para refugiarse en otra que muestra un paisaje rural; o la magnífica “Misterio”, del nº 81, donde un criado cuelga en la pared los retratos de una joven, al lado el de sus padres, y en el otro extremo el de un desconocido, pero cuando la habitación queda vacía el desconocido abandona el cuadro para coger el marco y colocarlo junto al de la muchacha y volver a meterse dentro de la pintura. El mundo animal da lugar a situaciones fantásticas; el Reyecito se siente cazador en el nº 311 hasta que un oso se asoma tras un matorral con un cartel donde se suplica «No tire, tengo esposa y tres hijos»; “Estupefacción” es el acertado título de Coll en el nº 303: un individuo apostado cerca de unas casetas de playa observa cómo entra en una de ellas un bañista extraño, «parece un pingüino», observa, y en efecto, el que ya vestido deja la cabina es un pingüino. Los ejemplos de sorpresa irreal son innumerables. Citaré la visita al zoológico del rey y su séquito (nº 188) y el delicioso gag de ver a toda la corte cabalgando sobre los animales libres porque se ha estropeado el vehículo real y deben retornar a palacio; y una de mis historietas favoritas de Coll: una mujer árabe camina por el desierto con un cántaro sobre la cabeza (nº 349), tropieza, se rompe el recipiente y el agua se derrama sobre la arena, lo que provoca una asombrosa inundación. La última historieta de Soglow que publicó TBO lo hizo en el nº 533, del 12 de enero de 1968; para entonces, su presencia en la revista era guadianesca, desapareciendo durante dos o tres semanas seguidas. Juan José Cortés Pascual, en su tesis sobre TBO, reproduce un diálogo con el que fue responsable de la revista, Albert Viña, según el cual en 1970 descubrió que La Codorniz estaba también publicando El Reyecito; indignado, canceló todos los contratos con la King Features Syndicate y se negó a publicar las numerosas historietas que todavía guardaba en reserva. La versión de Viña es infiable; para empezar, El Reyecito se esfuma de TBO en 1968 y no en 1970,entonces hacía tiempo que ya no se publicaban las otras tres series americanas que habían frecuentado sus páginas y la propia tira de Soglow carecía de continuidad; pero sobre todo no es creíble que le hubiera costado más de quince años percatarse de que La Codorniz tenía fichado al mismo personaje. A mediados de los sesenta, TBO había infantilizado más, si cabe, sus contenidos, y podemos cuestionar si el humor de El Reyecito resultaba demasiado sutil para los lectores; de ser así, los responsables habían tardado en darse cuenta de ello tanto como de la competencia ¿desleal? de la revista de Álvaro de Laiglesia. Problemas de censura (o de temor a la censura, como sí surgió en La Codorniz, véase el estudio de Manuel Barrero sobre sus años postreros) no los hubo, pese a que la falta de respeto de Soglow a ciertos símbolos no debía hacerles maldita la gracia a los capitostes franquistas. Pienso en la burla de los estandartes nacionales en el nº 341: el país necesita una nueva bandera, y el monarca propone un monigote sonriente; o en el rechazo del boato solemne que entusiasmaba a los ministros del dictador, y en esta materia hay para elegir historietas, como cuando el protocolo exige al rey que deposite una corona de laurel sobre el busto de un prócer y nuestro antihéroe, que ha estado leyendo novelas del Oeste, la coloca tirándola con lazo desde un caballo (nº 398). Sea como fuere, El Reyecito dijo adiós a TBO, o viceversa, en la fecha indicada —aunque la historieta era de tres años atrás— y sin aviso de despedida.

Otto Soglow murió el 3 de abril de 1975, y su personaje continuó en los periódicos hasta el 20 de julio siguiente, en virtud de las obligatorias varias semanas de adelanto en las entregas de originales. Su adiós estuvo relacionado con el nacimiento: el Reyecito contempla una cigüeña inmóvil sobre una torre, y un cortesano comenta: «Las cigüeñas deberían estar repartiendo niños»; el monarca decide impulsar al trabajo a la perezosa, sube a la torre, ahuyenta al ave y se encuentra un bebé en el nido abandonado. A lo largo de los años hubo gags repetidos —las chisteras de los diplomáticos se utilizaron más de una vez como recipientes para las goteras— y momentos de falta de inspiración, pero el dibujo no decayó nunca, y una buena antología de sus cuarenta y cinco años de existencia equivale a una antología de lo mejor que ha producido el cómic mundial.

|

| Primera historieta de "Enriquito" aparecida en TBO, concretamente en el número 9 de la segunda época numerada. |

2. ENRIQUITO

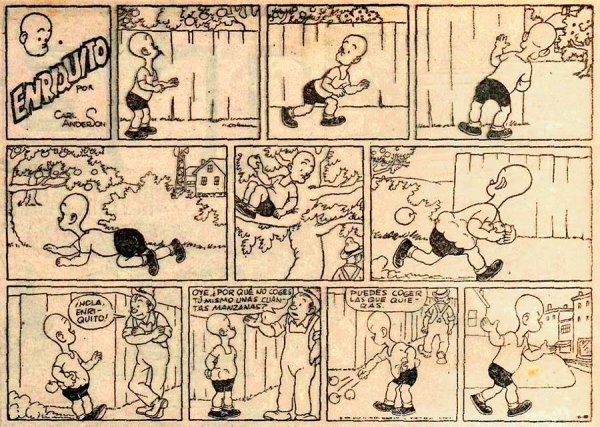

No sé si el ahorro de traductores convenció a los editores de TBO para contratar las dos historietas de estilo pantomime de King Features. Porque antes que El Reyecito se paseaba por las páginas de la revista un niño calvo, con las manos perennemente en los bolsillos, sin boca y por tanto mudo, Henry, que responderá en español con el diminutivo de Enriquito y que ya había hecho reír a los lectores de Nicolás, donde la serie se titulaba Las cosas de Henry. Su creador, Carl Anderson, hijo de emigrantes noruegos, fue uno de los artistas pioneros de los cómics a finales del siglo XIX y principios del XX y un secundario más en la guerra incruenta entre Pulitzer y Hearst: el competitivo Hearst lo fichó para su New York Journal robándoselo al New York World de su rival. De todos modos, el escaso éxito de sus personajes forzó que el dibujante abandonase las historietas y orientara su talento hacia la pura ilustración. Retirado de las publicaciones, Anderson se dedicaba a la carpintería y a dar cursos nocturnos y por correspondencia de dibujo; tenía 67 años cuando en una de sus clases trazó con fines didácticos los rasgos de un chico calvo, al que llamó Henry, y que gustaba tanto a sus estudiantes que Anderson decidió enviar en 1933 unas muestras al Saturday Evening Post. A los editores les encantaron las peripecias del niño que comenzó a aparecer semanalmente en forma de chiste o de tira breve de dos o tres viñetas. La ausencia de texto favoreció la venta internacional de Henry; durante un viaje europeo lo descubrió Hearst en una revista alemana y se encaprichó de inmediato con la serie. Anderson había pergeñado cómics de joven para King Features Syndicate y regresó a la agencia a la edad de jubilarse. El habitual olfato de Hearst con las comic strips se confirmó también en este caso, pues casi de inmediato la serie se difundió de tal modo que en 1935 Henry compartió protagonismo con Betty Boop en un corto de animación de los Estudios Fleischer, donde se le calificaba como the funniest living American, el americano vivo más divertido. A partir de 1942 se agudizó la artritis que padecía Anderson y poco a poco tuvo que delegar la tarea cotidiana de dibujar a su calvito. Su firma siguió apareciendo durante años, incluso después de su muerte, en la tira diaria y en la página dominical, pero las strips cotidianas eran realizadas por John Liney, que había proporcionado gags para la serie, y las de los domingos por Don Trachte, autor verdadero, por tanto, de todas las historietas que se publicaron en TBO[4]. En cualquier caso, los sucesores respetaron el estilo y los contenidos que había desarrollado el inventor del personaje: la economía de líneas, la inexistencia de fondos, la estricta mudez del protagonista (la madre o algún amigo emiten de vez en cuando breves frases) y el hándicap de que Henry no tenga boca, con lo que tampoco puede reír ni sonreír, hacer muecas de asco, pesar o gozo, silbar o sacar la lengua para burlarse de otro chaval, aunque sabemos que su gran pasión son los helados, cuya ingestión nunca se muestra al lector. Toda su expresividad depende de las cejas y las posturas, lo que sin duda suponía una limitación para sus dibujantes y un difícil reto. A Jack Tippit, que se hizo cargo de Henry durante cuatro años sustituyendo a Liney, el niño calvo no le resultaba atractivo por ese motivo; según este dibujante, por mucho que Henry sepa salvar los obstáculos inmediatos, es un pobre diablo, un ser desdichado en el fondo, al no poder sonreír. Otros, por el contrario, lo ven como un triunfador, pues su carácter imperturbable le permite solventar sin aspavientos los pequeños problemas prácticos de cada día o satisfacer sus caprichos infantiles; es cierto que Henry es de los pocos héroes de humor —qué diferencia con los españoles— que raramente sale chasqueado, al menos en la etapa clásica, es decir, mientras los ayudantes directos de Anderson prolongaron sus rasgos básicos. El elenco de personajes, casi tan limitado como el de El Reyecito, consta de su madre, un padre casi invisible —que en una de sus escasas intervenciones lo lleva a pescar, en el nº 155—, su amiga Henrietta —Enriqueta en español, con una breve aparición en el nº 142—, Butch —el chuleta del barrio, sin presencia en las historietas de TBO—, su perro y pocos más; el minimalismo de El Reyecito y Enriquito es aún más sobresaliente al estar rodeados en la publicación española de páginas sobrecargadas y personajes parlanchines.

Henry pertenece a un subgénero dentro de las historietas de humor: las kid strips, o series con niños de protagonistas, cuya existencia coincide plenamente con los albores de los cómics de prensa, baste recordar Buster Brown, de Richard Outcault. Desde entonces hasta la enorme resonancia de Peanuts o de Calvin and Hobbes, pasando por La pequeña Lulú y tantos otros, los niños han inspirado docenas de historietas en las que se han tratado todas las variantes del temperamento infantil: niños y niñas traviesos, empollones, reflexivos, ingenuos, malvados, metepatas, envidiosos, solitarios, listísimos, burros, tiernos, violentos, miedosos y audaces, pero desde luego, solo uno que no habla, nuestro Henry (cuando la compañía Dell lanzó un comic book a él dedicado, cometió la peor traición: le hizo hablar). Dentro de la vertiente de historieta con niño, Pulgarcito albergó a los enredadores Zipi y Zape, de Escobar (vagamente sugeridos, al menos en lo físico, por The Katzenjammer Kids, que con diversos nombres habían sido traducidos en la España anterior a la Guerra Civil), y más tarde a La terrible Fifí, de Nené Estivill, una niña maligna que nunca recibe castigo. Distinto fue el caso de Jaimito, con su héroe epónimo (creación de Palmer que luego popularizó Karpa), acompañado de sus amigos Bolita, Tejeringo y Rosquilleta, un grupo de chavales nobles, bienintencionados y aventureros que se enfrentan a la malevolencia de Don Camorra; o, en la misma revista, Robertín el niño millonario, de Palop, cuyo humor surgía de la imperturbabilidad que el dinero imprimía en el crío protagonista. Hubo otros menos memorables, pero ninguno en TBO, que no incluyó personaje infantil de inspiración nacional, aparte de los inocentemente traviesos Policarpito y Merceditas, los vástagos menores de la familia Ulises; tampoco abundan los niños en sus cientos de páginas sin personaje fijo, como si Enriquito, que se presenta en el nº 9, supliera, a pesar de su rareza, todas las variantes infantiles que ofrece la vida (y el mundo de los cómics).Y eso que la mudez y la calvicie no son sus únicas peculiaridades, al menos para los niños españoles que lo leían: casi nunca va a la escuela (lo vemos acudir a ella de mala gana en el nº 31, pero tiene la suerte de que el profesor está enfermo y las clases suspendidas, y en el nº 116 asistimos a una regañina de la maestra, una de las poquísimas ocasiones en que alguien le amonesta), la relación con sus mayores es casi inexistente si dejamos a un lado los recados que le encarga la madre, no tiene amigos fijos aunque hace favores a niños tan solitarios como él mismo, es más bien estoico ante las contrariedades que de todos modos supera a base de ingenio u obstinación, y se gana unos dólares, reconvertidos aquí en pesetas, con chiringuitos callejeros en los que vende limonada casera, como en su último saludo en el nº 156 (sin que sepamos el motivo de su desaparición definitiva ni el de sus ausencias intermitentes, pues nunca tuvo una continuidad absoluta en la revista).

|

| Tira de "Enriquito" a la que alude el autor de este artículo (TBO nº 133). |

El estudioso de la presencia de afroamericanos en los cómics clásicos William H. Foster destacó al Henry del periodo original de Anderson como casi la única tira que integra niños negros sin rebajarlos a los habituales estereotipos de servidumbre, ridiculez o ignorancia. Nada queda de eso en la etapa que reproduce TBO. Sin el blando tono moralizante que se introdujo en la serie durante la agonía de su larga andadura en la prensa, hay que reconocer que la mayoría de las historietas de Enriquito pecan de una insulsez ejemplar; imposible encontrar en ellas el regocijante sadismo de los castigos de don Pantuflo a sus retoños Zipi y Zape, pero al menos se agradece la pequeña venganza del chico en el nº 77, o la verdad psicológica del nº 133, cuando el muchacho, que lleva escondidas unas manzanas recién robadas, se tropieza con el dueño de la huerta, que le incita a coger todas que desee, y entonces el chaval, sin el aliciente de lo prohibido, se desprende de las frutas con el ceño fruncido. Es cierto: ningún niño de TBO, de haber existido, habría reaccionado con esa mínima transgresión moral.

3. MR. BREGER

Mucho más recordado hoy por haber sido el creador del concepto G. I. Joe (originalmente las siglas de Government Issue, Propiedad del Estado), de tan fecunda descendencia en cine, historietas y juguetería, que por la serie de cómics que dibujó para King Features hasta 1970, fecha de su fallecimiento, Dave Breger es un autor que ha caído en un relativo olvido a pesar del cuarto de siglo que su personaje Mr. Breger se mantuvo en los periódicos. Breger procedía de padres ucranianos establecidos en Estados Unidos en 1908; se licenció en psicología y trabajó en la fábrica de salchichas de su familia mientras dibujaba por libre para varias revistas culturales y de actualidad (entre ellas The New Yorker, como Soglow). Llamado a filas en 1941, comenzó a entregar en The Saturday Evening Post unos chistes en torno a un soldado raso de su mismo nombre, Private Breger, que se distinguía por su torpeza y escasa adecuación a la vida militar. Sin embargo, cayó en gracia a los responsables del semanario del ejército Yank, que destinaron al dibujante a la División de Servicios Especiales para que colaborara en las páginas de humor de la revista. Así nació G. I. Joe, sin que Breger abandonara su chiste falsamente autobiográfico del Post. Como ocurrió con el Henry de Carl Anderson, la agencia King Features arrebató autor y personaje, que pasó a distribuirse a nivel nacional. Al licenciarse en 1945, Breger, que había contraído segundas nupcias durante la guerra tras un matrimonio fallido, proyectó la situación a su doble, que, reintegrado igualmente a la vida civil y casado, obtuvo, ya en forma de historieta, un lugar en los suplementos dominicales de prensa. El autobiografismo apócrifo se traspasó a este nuevo ciclo del personaje que no solo retiene el nombre del artista sino que además está casado con Dorothy y tiene un hijo, Harry, exactamente como el propio autor. (En TBO se castellanizaron los nombres: Dave es David, Dorothy se convierte en Dorotea —aunque se escapa algún Dorothy al principio— y a Harry se le llama Ernesto y en otras ocasiones Enrique, debió de haber más de un traductor y poca comunicación entre ellos). En la homonimia y en los rasgos del protagonista que caricaturizaban los de su autor (aunque en las viñetas conserva unos pelos rebeldes y sabemos por las fotos de Breger que este lució pronto una considerable calva) terminan las semejanzas: el de la vida real alcanzó el grado de teniente en el ejército y su criatura no pasó nunca de soldado de a pie, el dibujante tuvo con su esposa otros dos hijos (Harry era, de hecho, el benjamín) que no fueron incluidos en la serie, y, desde luego, el de la historieta no es un profesional del cómic y se gana la vida de oficinista con vagas tareas administrativas o en algún caso (nº 27) vendiendo televisores a domicilio. El ficticio vive en el típico chalecito suburbano, juega al golf con su esposa o con su jefe, y de su época militar conserva la inclinación a la chapuza, las buenas intenciones frustradas y un optimismo que no se corresponde con los resultados de sus propósitos, o sea, nos movemos en el terreno conocido de las historietas españolas de familias, tal vez los Breger con menos dosis de crueldad que las escenas domésticas de la escuela Bruguera en los fracasos de los desenlaces. La diferencia con la gentileza y registro positivo de El Reyecito y Henry es, pues, abismal, también en lo que se refiere al carácter silencioso de sus compañeros de revista. Porque los protagonistas de Mr. Breger sí hablan, hablan mucho, las viñetas se cubren de bocadillos de diálogo y a menudo el gag final depende de equívocos verbales.

|

| Primera aparición de Mister Breger en TBO, en el número 9 de la tercera época (segunda numerada). |

La primera aparición de Mr. Breger en TBO surge en el nº 9, al mismo tiempo que Henry. King Features les debió enviar unas cuantas entregas antiguas, porque el heredero de la familia, Harry, o Ernesto, es un bebé en un par de historietas (nº 10) y luego lo vemos como preadolescente, la edad en la que se mantiene hasta el final. La serie solía ocupar la penúltima página de la revista, justo antes de La familia Ulises, que cerraba cada número en lugar de honor, salvo en las raras ocasiones en que se le concedía el despliegue de las páginas centrales. En los años cincuenta el contraste entre las comodidades de la familia americana, habituales en cualquier ciudadano incluso de renta baja en Estados Unidos, y la precariedad de la nacional era chirriante. Ambas se encuadraban en una clase media de recursos limitados, pero los electrodomésticos de los primeros —gran frigorífico, lavadora, tostadora eléctrica y sobre todo televisor—, amén de un coche que en nuestro país habría sido calificado de “haiga”, ponían en evidencia el bajo nivel económico y atraso tecnológico españoles — hasta 1957 no se recuperó la renta per cápita anterior a la Guerra Civil—, algo de lo que seguramente los editores de TBO no eran conscientes. Aunque sus personajes no solían estar en contacto con la realidad del momento, al contrario que los de Bruguera, que lidiaban con las cartillas de racionamiento, el hambre y los prejuicios sociales, en la dilatada saga de los Ulises se aprecia un correlato (amable) con el entorno real; para compararlos con los Breger sirva el nº 77, en el que la familia es víctima de los apagones de luz tan frecuentes en la época, lo que da pie a que el patriarca se aferre a un invento, la “multilux”, un gadget, sí, pero del subdesarrollo y que naturalmente termina en desastre.

La televisión ocupa un lugar central en la casa de los Breger y en muchos de sus episodios. En el nº 15 los padres se plantean el problema de que el niño no se despega del aparato —en nuestra sociedad este conflicto surgirá doce o quince años más tarde—, en el nº 28 el matrimonio gana un concurso televisivo (pero al marido se le había olvidado poner en el correo la respuesta), en el nº 34 el hijo les comunica todas las catástrofes que retransmiten en la pantalla chica y no le hacen caso cuando les advierte de un incendio real al lado de casa, en el nº 40 la obsesión del padre es participar en la retransmisión de un espacio en directo, en el 76 se enfurece cuando unos vendedores le interrumpen un programa favorito y en el 96 el matrimonio se enzarza en una bronca por la elección de canales, y cito ejemplos escogidos al azar. El otro elemento esencial en la vida cotidiana de los personajes es el coche; depende de él David para ir a su trabajo, se solivianta por los roces en su automóvil en los aparcamientos (nº 111), o pierde la llave de contacto en medio de la carretera y no puede llevar a su jefe a presenciar el partido de béisbol de la temporada (nº 72). De nuevo los lectores (estamos a mediados de los cincuenta, cuando todavía no se fabricaban los utilitarios que cambiarían las costumbres españolas) debían sentir el agravio comparativo o la sensación de un inalcanzable “mundo feliz” que producían igualmente algunas películas de Hollywood. Lo curioso es que un dibujante nacional mostraba idéntica predilección por historietas de coches, conductores enfadados o perplejos y líos en la carretera; me refiero a Coll, que en el mismo número en que Dave Breger se plantea cómo aparcar dibuja dos historietas de automóviles, “Problemas de aparcar”, precisamente, y “Automovilista precavido”. La diferencia estriba en que para los Breger el coche es un instrumento de uso cotidiano y los chóferes de Coll pertenecen al mismo universo ajeno que sus caníbales, náufragos y exploradores. Y hay que decir que los señores Higueruelo, más conocidos como los Ulises, también poseen, incongruentemente —se les ve más a menudo viajar en autobús— un descapotable que no cesa de acarrearles disgustos (véase el episodio del nº 63), y aunque sus excursiones automovilísticas estivales acaban mal, ese coche supone una idealización subliminal del estatus verdadero de las familias españolas. Pero hay algo que además diferenciaba Mr. Breger de las otras historietas nacionales: el realismo de su dibujo, frente al estilo caricaturesco de Benejam, Tínez, Blanco, etc. En realidad, los Breger parecían una infiltración extraña, no pertenecían al universo de TBO, y creo que así lo percibían los lectores infantiles, que lo leían poco (me baso en el recuerdo personal y de los amigos de mi quinta).

Algunos episodios de la serie poseen, por otra parte, connotaciones que los niños españoles difícilmente captarían. Así, en el nº 52 la historieta alude a la paranoia por la amenaza soviética y los ensayos de protección en caso de ataque enemigo, consecuencias de la histeria del macartismo coetáneo. O el nº 30, que se centra en un baile de disfraces que hoy reinterpretamos como la celebración de Halloween, cuando faltaban muchos años hasta que los rituales estadounidenses se impusieran entre nosotros. Y qué decir de la declaración de Hacienda, que solo en la democracia se nos convirtió en una pesadilla, pero a Mr. Breger le persigue en la forma de un inspector del fisco en el nº 160. Conforme avanzamos en el tiempo las circunstancias de la familia Breger no varían, pero son más cercanas a las que se vivían en la Península; las multas por conducir en dirección prohibida (nº 166) o por adelantar indebidamente (nº 246) las padecían ya muchos conductores del SEAT 600, y muchos se harían los interesantes como David en el nº 191 pretendiendo que la caja tonta les parece realmente tontísima. Entonces TBO canceló la serie, que desaparece en el nº 295, el primero de la colección con periodicidad semanal. En ese último episodio, la pareja protagonista, que ha decidido ir al cine en una sesión nocturna y para ello ha acostado temprano a su hijo, descubre que el motor de su vehículo no funciona y tiene que llamar al chaval para que se lo arregle; el conjunto transpira un cierto cinismo egoísta —el sueño del chico deja de ser importante cuando necesitan su ayuda—, por no hablar de una certeza que se desprende: las nuevas generaciones entienden mejor los aparatos modernos que sus padres, algo que nuestro tiempo ha vuelto a repetir con el uso de los móviles. En ese número, los Ulises ocupan las páginas centrales y casualmente van también al cine; la atención a un perrito atropellado en la calle se lo impide; todos los personajes de la historieta respiran bonhomía: los miembros de la familia, no faltaba más, pero también el veterinario que atiende gratuitamente al chucho, el guardia municipal y hasta el carterista que le roba el dinero al señor Higueruelo pero, conmovido por su bondad, se lo devuelve. Es de una blandenguería y moralina insufribles que ilustran por dónde se orientaba la mentalidad imperante en la revista (o más bien la obediencia a la normativa del gobierno sobre publicaciones infantiles de 1955). No es de extrañar que se prescindiera de la mucho más ácida visión familiar de los Breger.

4. LA PEQUEÑA ANNIE

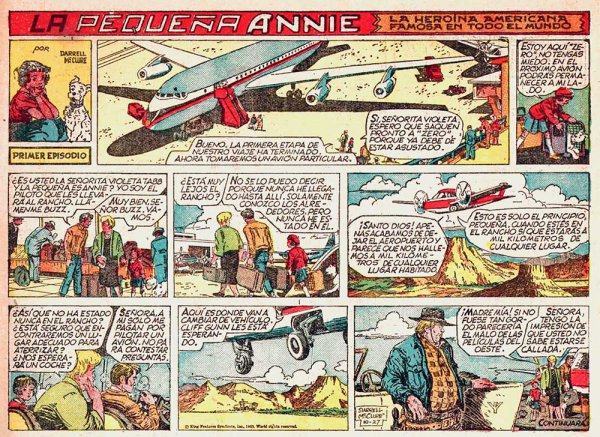

La última incorporación a TBO de las series distribuidas por King Features fue La pequeña Annie (Little Annie Rooney), una anomalía dentro de lo que la publicación había acostumbrado a sus lectores: no era una historieta de humor, la única de la revista (aparte de las secciones divulgativas dedicadas al cine, las glorias patrias o el santoral), y además la primera cuya acción continuaba de una semana a otra. Little Annie Rooney fue en principio una canción del music hall británico de finales del siglo XIX, que a su vez sugirió la película del mismo título de William Beaudine (1925) que catapultó aún más la fama de la ya muy popular “novia de América”, la actriz Mary Pickford; y desde 1927 una comic strip inspirada por la reciente producción de Hollywood. Pero nadie pone en duda que el estímulo principal para promover la serie nació del éxito inmenso de Little Orphan Annie, por Harold Gray, que la compañía rival Chicago Tribune había empezado a distribuir en 1924. Los comienzos de la imitadora fueron más que titubeantes: aunque encontró en Brandon Walsh al escritor adecuado, que pronto supo diferenciar sustancialmente al personaje del creado por Gray, no hallaba un ajustado correlato gráfico y cambió de artista dos veces antes de que en 1930 Darrell McClure acertara con el estilo ilustrativo y minucioso que identificaría la serie. Como la otra Annie, la Rooney va acompañada de un perro, Zero, y hay un paralelo con Mr. Warbucks, el millonario protector de la primera, en el también potentado Bullion, que sin embargo desaparece de la historia cuando Walsh cambia definitivamente el carácter de su heroína: lejos del talante resolutivo y emprendedor de la niña rizosa del Chicago Tribune, Rooney adopta la ingenua pasividad de tantas otras huérfanas de folletín. Que Walsh no se equivocaba lo prueba la resistencia del personaje, que sobrevivió a la dura competencia con su homónima y a la muerte de su inventor en 1954; McClure se hizo cargo de escribir los guiones aparte de dibujar las Sundays, que durante nueve años estuvieron en manos de Nicholas Afonsky, también fallecido. Annie Rooney desapareció de la prensa en 1966, cuando McClure se jubiló, a tiempo de no presenciar la decadencia general de las series de aventuras que ya había contaminado a la suya.

|

| Primera entrega de "La pequeña Annie" publicada en TBO (nº 376). La serie de Darrell Mc Clure contrastaba con el tono general de los contenidos de la revista. |

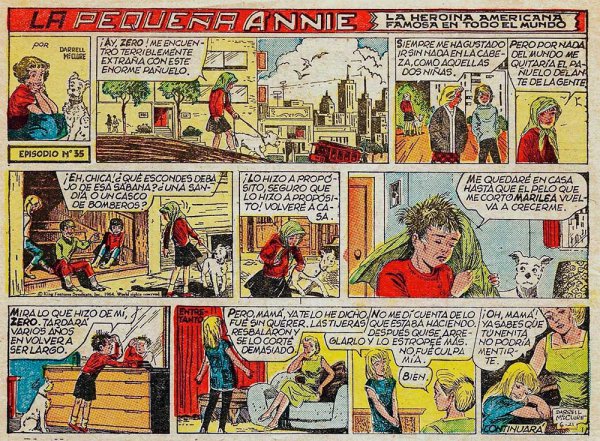

No tuvo suerte la historieta de McClure durante su presencia en TBO[5]. Por un lado, la serie agonizaba, los guiones habían perdido vigor, y el dibujo, que veinte años atrás fue magnífico, daba muestras de cansancio de semana a semana, sobre todo en los rostros de los personajes, que producen la impresión de haber ido perdiendo sus rasgos conforme avanzan las entregas. Pero no era eso lo peor. Las series de King Features con presencia diaria y dominical solían crear historias paralelas de manera que, salvo raras excepciones (The Phantom atravesó dos de esos periodos excepcionales), quienes solo compraban el periódico los domingos seguían unas aventuras y los lectores de lunes a sábado otras. Sin embargo, al menos en sus años postreros, las angustias de la huerfanita se ofrecían en una única continuidad. Como TBO publicaba solo las medias páginas de los domingos (espantosamente recoloreadas, por cierto), las elipsis —a menudo verdaderos socavones en el desarrollo de los acontecimientos— forzaban al lector a imaginarse, por ejemplo, cómo el señor Stratus había salvado a la niña del villano Cliff Gunn, que la apuntaba con una pistola (nº 403), ya que en el número siguiente descubrimos al malo herido y a la muchacha sana y salva. ¿Creían los editores que en realidad nadie iba a prestar atención a un personaje que tan poca relación tenía con las tradiciones de la revista? Podían haber promovido un concurso: qué lector rellenará mejor los huecos entre episodio y episodio. Por la desconsiderada costumbre de las publicaciones españolas de lanzar las series americanas in medias res, sin indicación alguna de cómo y por qué ocurre lo que ocurre en las viñetas, también el lector de TBO se encontró de repente con una niña que acompaña a una señora mayor, Violeta Tabb, al rancho Yonder sin mayores explicaciones de qué van a hacer allí, cuál es la relación entre ellas, qué hecho de su pasado las ha llevado cerca de la frontera con México. Nunca queda claro nada de eso, pero durante treinta semanas asistimos a un capítulo policiaco de contrabandistas de droga que seguimos a saltos; la relación de Annie con la señora Tabb no debía de ser muy sólida pues, tras desactivarse la banda de malhechores, en el siguiente capítulo la niña acepta que el agente del gobierno que había resuelto el caso se la lleve con él a San Francisco, donde nos sumimos en una soap opera mediocre, pues la novia del nuevo “papá” tiene a su vez una hija que le hace la vida imposible a la heroína e incluso le corta el pelo a trasquilones horrendos (nº 410). En fin, la protagonista, que por lo visto posee una sospechosa facilidad para ser adoptada, a la larga no quiere crear problemas a la pareja y se introduce en un grupo de simpáticos bohemios, pero… No hubo ocasión para extenderse en la adversativa porque aquí cortó TBO la serie, eso sí, aclarando en un prolijo cartucho textual que la niña fue muy feliz con un pintor y su enamorada que ahora la protegían. La pequeña Annie se presentó en el nº 376 con el subtítulo “la heroína americana más famosa en todo el mundo”, llevaba la fecha de origen del 27 de octubre de 1963, y prolongó su presencia durante setenta semanas, hasta el nº 445, del 21 de febrero de 1965 en Estados Unidos. En realidad, las Sundays de la serie no durarían más que otros tres meses, despidiéndose de la prensa el 30 de mayo de ese año, mientras que las dailies resistieron hasta el 16 de abril del año siguiente.

|

| Historieta del número 410 de TBO a la que alude el autor del texto. |

The Little King tuvo su homenaje de prestigio gracias a Nabokov. Podría pensarse que Joyce alude a la historieta Little Annie Rooney en el primer capítulo de Finnegans Wake: «Arrah, sure, we all love Little Annie Ruiny, or, we mean to say, lovelittle Anna Ryny»… El autor de Dublineses podría en realidad referirse a la película de Mary Pickford, o más probablemente aún, a la canción que fue compuesta por un irlandés, Michael Nolan, y en cuya letra se alude a la lluvia, «Every evening, rain or shine, I make a call twixt eight and nine», como en el fragmento de Joyce. Los amantes de la literatura y los cómics, que no olvidamos que a T. S. Eliot le encantaba Krazy Kat, preferimos creer, contra toda lógica, que uno de los grandes fundadores de la novela moderna leía cómics en sus ratos libres.

UN APÉNDICE DUBITATIVO

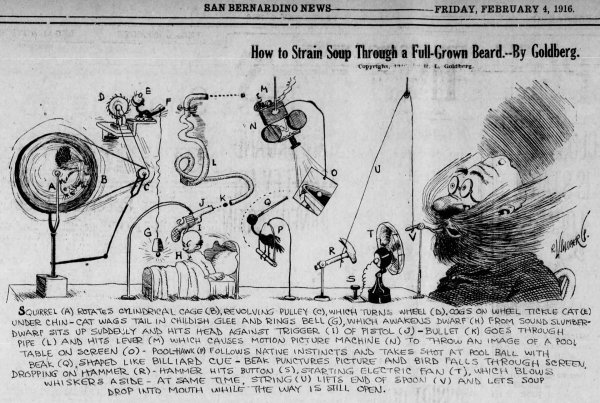

No hubo en TBO hasta 1972 otras series norteamericanas que las comentadas arriba. Pero no quiero dejar de señalar, con razonable vacilación, el posible origen estadounidense de una de las secciones más celebradas de la revista y que ha dejado huella en el lenguaje popular de los españoles. Me refiero a Los grandes inventos de TBO, que se iniciaron en la primera etapa, concretamente en 1922, y se prolongaron hasta la última, ya con Ediciones B. Los dos mejores conocedores de la revista opinan de forma diferente: Jordi Manzanares cree que, en efecto, la inspiración procedía del gran humorista Rube Goldberg, que desde 1914 y con diversos títulos —el principal, The Inventions of Professor Lucifer Gorgonzola Butts, pero hubo otros— venía publicando, a veces dentro de las strips de otros personajes suyos, como Bobo Baxter, unos delirantes artefactos supuestamente mecánicos para conseguir objetivos insignificantes, como rascarse la espalda o apartar las moscas de los bebés. Manuel Barrero lo juzga improbable, y atribuye la fuente a la revista francesa Le Pêle-Mêle, cuyas páginas ofrecieron ejemplos de técnicas absurdas con fines irrelevantes y contaba entre sus colaboradores con Louis Forton, que pasó a dibujar en TBO, entre otras cosas, algunos de los primeros “grandes inventos”. Ambos investigadores de la historieta podrían tener razón si aceptamos una red de conexiones más rebuscada que responsabilizaría a Marcel Duchamp como el impulsor remoto del Profesor Franz de Copenhague. Duchamp era un gran aficionado a los cómics de prensa, no olvidemos que su controvertida Fountain —el urinario que ha hecho correr más tinta en la historia de la cultura— iba firmado por R. Mutt, que aludía al personaje de la tira Mutt and Jeff, de Bud Fisher. Pues bien, en su antología New York Dada de 1921 introdujo Duchamp uno de los inventos de Goldberg, y poco después tanto él como su colaborador y amigo Henri-Pierre Roché regresaron a París donde los medios vanguardistas franceses acogieron de buen grado las publicaciones de la etapa americana. Que una sección de TBO pueda estar relacionada con los dadaístas, que a su vez bebían de los cómics, se me antoja fascinante, tal vez no del todo creíble, pero fascinante.

Por otro lado, al propio Goldberg se le ha discutido la originalidad de sus aparatos. El estudioso del cómic Bill Blackbeard sostiene que su compatriota es deudor del británico Heath Robinson, aunque para los ingleses se trata de ingenios similares que coinciden en el tiempo; Robinson, un magnífico ilustrador de cuentos infantiles, era mucho mejor dibujante, pero sus maquinarias carecían del punto de locura de las del americano (reunió las más extravagantes en el volumen Absurdities, de 1937). Más plausible es que Goldberg prestara atención a School Days, ya que coincidió con su autor, Clare Victor Dwiggins (Dwig para los cómics) en la agencia McLure durante la primera década del siglo; los revoltosos niños de esa serie ideaban estrambóticos artilugios para burlar la vigilancia de sus maestros en unas viñetas en las que triunfaba un impresionante horror vacui. Los defensores de la originalidad de Goldberg esgrimen el dato de que el dibujante no necesitaba copiar de nadie pues sus ocurrencias surgían de haber estudiado ingeniería, un argumento pintoresco si uno repasa las estructuras del humorista, que nada tienen que ver con las posibilidades reales de la mecánica. Así, para cascar un huevo sin mancharse la ropa se precisa lo siguiente: a) coger el periódico de la mañana, que está sujeto con un hilo a la puerta de la jaula de un canario; b) se abre la puerta y el canario sigue una hilera de cañamones hasta c) caer sobre una jarra de agua que d) salpica a una planta haciéndola crecer; e) al ser más alta, la planta empuja un tubo atado al gatillo de una pistola; f) la pistola se dispara; g) la detonación asusta a un mono, que da un salto y golpea un parachoques conectado en el aire con una navaja, y h) esta cae sobre el huevo agujereando la cáscara de forma que i) la yema y la clara se derraman sobre un platillo. Como se ve, los inventos de Goldberg no se limitan a consignar procedimientos aparatosos para lograr objetivos nimios, sino que ingresan directamente en lo que los ingleses han llamado nonsense. En eso se diferencian de los grandes inventos tebeeros, que, como apuntó en su día Terenci Moix, no se alejan demasiado del seny catalán y, en cierto absurdo modo, no dejan de presentar un lado práctico. En cualquier caso, tanto si su lejana inspiración llegó de América o de Francia, o de América vía Francia, como si fue estrictamente autóctona, las maquinarias de Nit, Tínez, Benejam y demás “inventores” justifican su recuerdo por el placer que todavía nos proporcionan.

|

||||

| Uno de los artilugios de Goldberg. |

CONCLUSIÓN

Los personajes de Pulgarcito y El DDT de los años cuarenta y cincuenta —referentes ineludibles para establecer identidades, similitudes y diferencias entre los tebeos de la época— producían la impresión de pertenecer a la misma familia, y de hecho no sorprendía que algunas historietas estuvieran protagonizadas por dos de ellos, Gordito Relleno y Don Berrinche, por ejemplo, pues de alguna forma los suponíamos primos hermanos y posiblemente vecinos. Bruguera no incluía autores extranjeros en sus páginas, y los lectores infantiles asumíamos que el Inspector Dan y las aventuras de capa y espada de Ángel Pardo eran los parientes políticos de las series de humor, algo así como las películas en blanco y negro que veían las Gilda, Don Pío o Apolino Tarúguez en sus ratos libres. No pretendo que esa sensación de unidad de propósito o aire de familia no surgiera en TBO pero, ya lo hemos visto, ese edificio albergaba una fonda para forasteros, algunos franceses a los que apenas se les notaba el acento, y cuatro norteamericanos que, como los soldados de las bases yanquis en nuestro país, se mezclaban mal con la población nativa.

Albert Viña da a entender en la entrevista citada más arriba que las series de King Features se obtenían por contrato directo con la distribuidora estadounidense. Lo más probable es que eso no sea cierto y que fueran proporcionadas por una agencia establecida en España. Pero ahora mismo es difícil confirmar o negar esos detalles. Enriquito, Mr. Breger y El Reyecito coincidieron entre el nº 124 y el 156 de TBO; sus presencias no ofrecían una continuidad sin huecos, las apariciones eran arbitrarias, había ejemplares en los que faltaban uno o dos de ellos, y no podemos suponer que los responsables hacían corto de material, ya que solo se reproducían planchas dominicales y por tanto las entregas eran semanales en la prensa de origen, mientras que TBO tenía entonces periodicidad quincenal. La pequeña Annie sí conoció una insólita regularidad durante sus setenta episodios, pero ya he indicado que la historia de las tiras diarias enlazaba con la página del domingo, y al faltar las primeras, los lectores españoles tenían que rellenar con su sentido común las elipsis (más enojosas que inimaginables, hay que puntualizar). ¿Contribuyeron estas aportaciones foráneas a enriquecer el conjunto de la revista, diversificarlo o incentivar mejor su lectura? Si recurro a mi experiencia personal, pues fui lector fiel de TBO desde que aprendí el alfabeto hasta los once o doce años, debo confesar que Enriquito me dejaba indiferente, pasaba un poco por alto Mr. Breger para dirigirme de frente a la contraportada con los Ulises, y a menudo El Reyecito superaba mi sentido del humor. Cuando se introduce La pequeña Annie ya me había pasado yo a Baroja y Dostoyevski, a los que (con grave error) juzgaba incompatibles con los tebeos. Hoy pienso que la historieta de Soglow dignificaba a cualquier editor que la publicase; que es difícil sentir entusiasmo por el niño mudo de Anderson y sus sucesores, aunque su infrecuente lado negativo te reconcilia con la frialdad que desprenden sus viñetas, y la revisión actual de Mr. Breger, con el que nunca me tropecé fuera de TBO, revela menos complaciente blandura que la que adjudicamos a la revista de Buigas. No sé si como temprana crítica del machismo —me temo que no— o como un adelanto de la incomunicación conyugal de la películas de Antonioni, un episodio relata el desayuno de la pareja: David lee las noticias parapetado tras el periódico mientras Dorotea se queja de su indiferencia sin que el marido separe la mirada de la letra impresa; por fin vemos al hombre corriendo (huyendo) hacia el trabajo y a su señora que continúa lamentándose frente a un periódico que se mantiene vertical y detrás del cual, naturalmente, no hay nadie. Muy gracioso, desde nuestra perspectiva, no lo es, pero sí revela una percepción realista de algunas relaciones matrimoniales. La historieta se publicó en el nº 102, que guardo en mi colección particular de tebeos, y he calculado que yo tenía ocho años cuando adquirí el ejemplar. ¿Me pareció divertida, normal, anodina? Seguramente no le presté atención ni, como yo, la mayoría de los niños, que preferían entretenerse con las artimañas de Eustaquio Morcillon y Babalí para cazar fieras. No cabe duda: los personajes nacionales de TBO respiraban otro clima que los norteamericanos.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

ALTARRIBA, A. (2001): La España del tebeo. La historieta española de 1940 a 2000. Madrid, Espasa.

CUADRADO, J. (2000): De la historieta y su uso. 1873-2000. Madrid, Ediciones Sinsentido/Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

BARRERO, M. (2011): “El último director de TBO. Entrevista a Albert Viña”, en Tebeosfera, 2ª: 8. Disponible en línea en: http://www.tebeosfera.com/documentos/el_ultimo_director_de_tbo._entrevista_a_albert_vina..html

BARRERO, M. (2015): “Humor crepuscular en La Codorniz durante el post-franquismo (1971-1977)”, en El humor frente al poder. Valencia, Biblioteca Nueva.

BARRERO, M.; GRACIA, A.; RODRÍGUEZ HUMANES, J. M. (2013): Gran catálogo de la historieta. Inventario 2012. Sevilla, ACyT Ediciones.

BARRERO, M.; MANZANARES, J. (2014): “El tebeo que dio nombre a los demás” en Tebeos. Las revistas infantiles. Sevilla, ACyT Editores.

BLACKBEARD, B. ; CRANE, D. (eds.) (1995): The Comic Strip Century. Englewood Cliffs, Kitchen Sink Press.

CORTÉS PASCUAL, J. J. (1992): Historia y análisis de la revista TBO hasta la conmemoración de su 75 aniversario, 1917-1992. Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de la Informació [tesis inédita].

FILIPPINI, H. (1999). Dictionnaire Enciclopédique des Héros et Auteurs de BD. Volume I. Grenoble, Éditions Glénat.

FOSTER, W. H. (2015). Looking For a Face Like Mine. Waterbury, Fine Tooth Press.

GARDNER, J. (2012). “The American King”, en Cartoon Monarch. Otto Soglow & the Little King. San Diego, IDW.

GLASSER, J.-C. (1984): “Les variations Goldberg”, en Goldberg 1883-1970. París, Futuropolis.

GOULART, R. (ed.) (1990): The Encyclopedia of American Comics from 1897 to the Present. New York, Facts on File.

HORN, M. (ed.) (1996): 100 Years of American Newspaper Comics. New York, Gramercy Books.

HORN, M. (ed.) (1999): The World Encyclopedia of Comics. Philadelphia, Chelsea House.

MANZANARES, J. (2016): 100 anys. El tebeo que va donar nom als altres. Barcelona, Diminuta Editorial.

MARTÍN, A. (1978): Historia del cómic español: 1875-1939. Madrid, Editorial Gustavo Gili.

MELLOT, P. (1984): “Annie Rooney. Jeune vamp pour grands adultes”, en La petite Annie 1938-1939. París, Futuropolis.

MOIX, T. (1981): “Introducción a un mundo de maravillas”, en Los grandes inventos de TBO por el profesor Franz de Copenhague. Barcelona, Ediciones del Cotal.

MOIX, T. (2007): Historia social del cómic. Barcelona, Bruguera.

RAMÍREZ, J. A. (1975): La historieta cómica de postguerra. Madrid, Cuadernos para el Diálogo.

VÁZQUEZ DE PARGA, S. (1980): Los cómics del franquismo. Barcelona, Planeta.

VV AA (1996): Tebeos: Los primeros 100 años. Madrid, Biblioteca Nacional / Anaya.

WOLFE, M. F. (2000): Rube Goldberg. New York, Simon & Schuster.

Para este trabajo se revisaron los número 1 (1952) a 550 (1968) de la tercera etapa, o segunda numerada, de TBO.

[1] En esas y otras revistas se publicaron episodios de Brick Bradford (irreconocible como Jorge el intrépido), Buck Rogers, Flash Gordon, Jungle Jim, The Phantom (traducido curiosamente como Fantomas antes de que la versión italiana impusiera aquí El hombre enmascarado), Terry and the Pirates, Mandrake the Magician, Radio Patrol, Tim Tyler’s Luck (Jorge y Fernando tras la guerra, por mímesis del nombre Cino e Franco que le dieron en Italia), las dos Annies huerfanitas (la más famosa, de Harold Gray, y su imitación Little Annie Rooney), Tarzan, Inspector Wade, Sergeant King of the Royal Mounted, The Lonely Ranger, Red Barry, Ming Foo (En busca de aventuras), el Popeye de Segar o el Mickey Mouse de Floyd Gottfredson, amén de otras rarezas hoy más que olvidadas entre las que citaré las hazañas aéreas de Ace Drummond, que firmaban supuestamente dos famosos pilotos, héroes de la Primera Guerra Mundial; Ted Towers Animal Master (Cazando fieras vivas), atribuida al dudoso explorador Frank Buck y que dibujaron varias manos; Mr. and Mrs. Beans, de Robert Dickey; Little Miss Muffet (Shirley, en Yumbo, aprovechando que los rizos de la protagonista evocaban a la niña prodigio Shirley Temple, y que será sorprendentemente recuperada por Florita en los años cincuenta con el nuevo título de Las peripecias de Tillie), de Fanny Y. Cory; Chip Collins, de William Ritt y Jack Wilhelm; la efímera Johnny Round the World, de William La Varre (estas dos últimas en Cine Aventuras), y la más breve todavía Peter Pat, de Mo’Leff, que titularon sus traductores Antoñete el decidido y se adaptó incluso a una colección de cuadernillos apaisados en los años cuarenta.

[2] Antonio Martín recoge el dato de que el periódico catalán El Diario Gráfico reprodujo también la serie de McManus y respetó el título en la traducción, Educando a papá.

[3] Los aficionados al cómic no ignoran que después de los años treinta del siglo pasado las pantomime strips han continuado floreciendo. Basta recordar Sad Sack (Tristán Tristón en Nicolás), de George Baker (1942), mientras se publicó en el semanario del ejército Yank, pero dejó la mudez al pasar a la prensa diaria; la española Don Celes, de Olmos (1945), que a día de hoy sobrevive en El correo español; Louie, de Harry Hanan (1945-1986); la holandesa Professor Pi (1955-1975), de Bob van der Born, o The Strange World of Mr. Mum, creada por Irving Philips en 1958 y que se clausuró en 1974.

[4] Trachte dibujó las planchas dominicales de Henry hasta el final de la serie en 1995, es decir estuvo medio siglo con el personaje. Las tiras diarias, a cargo de Dick Hodgins Jr. en esa última etapa, habían terminado ya en 1990. En la actualidad la prensa continúa publicando viejas dailies de los diversos artistas que las firmaron.

[5] TBO no fue la primera revista española en publicar las aventuras de la huérfana de Hearst; antes de la Guerra Civil había ya aparecido en Mickey con el título Las peripecias de Annie Rooney, que se mantuvo en los años cincuenta en las páginas de Florita (la otra Annie, que a la larga ha tenido más relevancia mundial gracias a Broadway y las versiones cinematográficas, no fue tan reproducida en España, de hecho solo el Pinocho previo a 1936 la incluyó entre su material). Donde Annie Rooney disfrutó de enorme prestigio fue en Francia: Le Journal de Mickey publicó Les malheurs d’Annie desde su nº 1 (1934) hasta el 477 (1944), la revista para niñas Lisette también incluyó las dominicales de la serie durante un par de años en la década de los treinta, la SPE (Société Parisienne d’Édition) lanzó once volúmenes de La petite Annie entre 1957 y 1960, y a día de hoy todavía se pueden conseguir los dos volúmenes en los que Futuropolis reimprimió las tiras diarias de 1938 a 1940, algo que en el país de origen de la huerfanita nadie ha intentado, ni siquiera en esta época de recuperación de todas las comic strips clásicas.