NOTAS SOBRE ALGUNAS REFERENCIAS CULTURALES EN SWAMP THING DE ALAN MOORE

| |

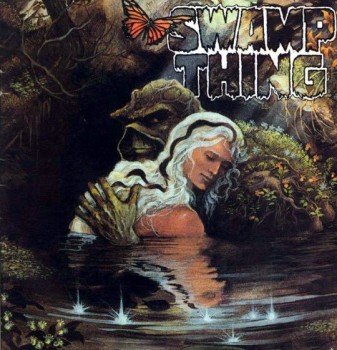

| Fig. 1. Primera página del clásico «The Anatomy Lesson» |

| |

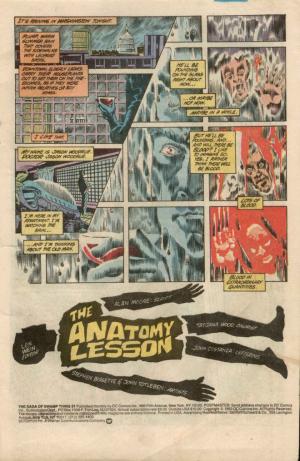

Fig. 2. Cartel de la película Anatomy of a Murder,de Otto Preminger |

En las tres entregas que siguen a «The Anatomy Lesson» (los nº 22 al 24, de marzo a mayo de 1984), el uso de referencias filmográficas vuelve a estar presente, ahora para construir el discurso ecoterrorista de Floronic Man, el villano de la saga que, precisamente, ha actuado como diseccionador ficcional del origen de la criatura y que actúa ahora como el reverso oscuro del elemental protagonista (Campbell: 1990, 2). Este villano, viejo personaje de la editorial DC Comics que hasta ese momento responde al estereotipo de malvado convencional que busca dominar el mundo sin motivos bien desarrollados, es reconvertido por Moore en una especie de profeta del mundo vegetal (el verdor) que aspira a aniquilar a la especie humana (la carne) para instaurar un imperio plenamente vegetal, al que Moore parece calificar irónicamente como, simplemente, «Another Green World» (título de la historia del nº 23), coincidente con el álbum de Brian Eno del año 1975, ex Roxy Music y uno de los precursores del ambient. Para caracterizar esta ambición revolucionaria, que se revela fallida en última instancia en la confrontación contra Swamp Thing (no un profeta sino un tótem) cuando éste le hace ver que las plantas también se verían perjudicadas por la muerte del hombre y de los demás animales con que coexisten en el planeta, el guionista inglés le hace proferir un breve monólogo (nº 24, pág. 11) en que alude a las denominadas slasher movies (Molitor / Sapolsky: 1993), tan típicas de finales de los setenta y de los ochenta, para equiparar los asesinatos sangrientos que en este subgénero fílmico se muestran al comportamiento del hombre hacia el mundo vegetal mediante herramientas como la sierra eléctrica. Así, con un cierto tono de humor negro reforzado por el recurso autoconsciente de evocar estas películas de bajo presupuesto y de escaso reconocimiento crítico[20], Floronic Man se nos presenta en calidad de trasunto de los asesinos psicopáticos habituales en la filmografía de autores como Wes Craven. Al igual que con la película de Preminger, pero ahora, como es obvio, bajo un prisma muy distinto, más cerca de la cultura trash y del humor grueso propio del gore que de la exquisitez estructural del thriller à la Hitchcock, si bien el director inglés solía trabajar a partir de fuentes de calidad discreta, el préstamo fílmico sirve para ahondar en la sordidez del mundo en que habitan la criatura y demás secundarios.

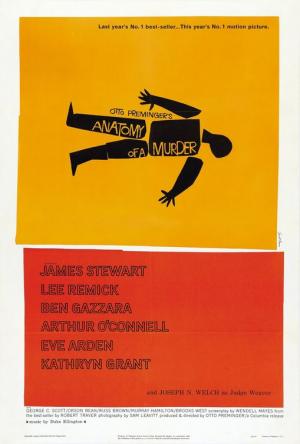

A la trilogía con Floronic Man sigue otra (los nº 25 al 27, de junio a agosto de 1984) en que destaca la presencia de Demon (Etrigan), la creación de Jack Kirby, y, más sutilmente, la profundización progresiva en el personaje de Abby Cable, llamada a ser la amada de Swamp Thing, una relación que se refleja, sin duda, en el mito de la Bella y la Bestia (Windling: 2007 [1995]). La nota cultural más relevante remite, mediante el título de la historia del nº 25, esto es, «The Sleep of Reason», al cuadro El sueño de la razón produce monstruos, de Francisco de Goya (fig. 3), representado explícitamente en varios momentos (págs. 2 y 23). En este caso, a diferencia de los ejemplos anteriores, Moore, por desconocimiento o, más probablemente, por interés argumental, se aprovecha de la imagen del cuadro para anunciar la amenaza de una extraña criatura blanca (The Monkey King) que actúa a manera de avatar del miedo cuando, en puridad, el grabado original, uno de los Caprichos que el pintor aragonés saca a la luz en 1799, no alude literalmente a entidades maléficas sino, en el contexto ideológico derivado de la Ilustración francesa, a los peligros de abandonar la Razón como guía vital en favor de la superstición y de la fe (Casariego: 1988). Más allá de este préstamo evidente, podemos volver la vista a un par de referencias fílmicas tales como la mención de Creature from the Black Lagoon (1954), de Jack Arnold (Vieira: 2003, 141-143), para el título de la historia del nº 25 o el fragmento de guión de Night of the Hunter (1955), de Charles Laughton (Callow: 2000), reproducido en la primera página del nº 26. En el primer caso, el uso del título cinematográfico parece, a primera vista, meramente cosmético, pero, a medio plazo, gana al confrontar esta alineación del personaje protagonista con el catálogo de monstruos deshumanizados de las producciones de serie B y Z (lo que la criatura de los pantanos evoca superficialmente) con el posterior diálogo (nº 27, pág. 19) entre el propio Swamp Thing y Paul, uno de los niños del centro para autistas (Elysium Lawns Center) donde transcurre la mayor parte de la acción, un breve intercambio en que aquél reconoce experimentar miedo a veces, y el primero, sentirse mejor al saber que los monstruos también se asustan (la ternura en el interior de la criatura, a la que pocos acceden). En cuanto a la segunda cita fílmica, el fragmento de guión acreditado a James Agee (nº 26, pág. 1)[21]. incide en la fortaleza de los niños ante la oscuridad que, en ocasiones, se cierne sobre ellos, de manera que se establece un paralelismo respecto a la trama del cómic, en que The Monkey King acude al centro para autistas con la intención de saborear el miedo infantil, el más delicioso (nº 25, págs. 22-23), pero resulta finalmente vencido por uno de los niños, el mismo Paul a quien hemos hecho mención unas líneas atrás, al vencer sus temores por pura fuerza de voluntad (nº 27, págs. 15-16). Para concluir la aproximación a esta saga, aún más relevante que los apuntes anteriores resulta, a nuestro juicio, la recurrencia a nombrar diversas mujeres de éxito en su campo y famosas (al menos, en tanto que iconos sociales) por su férrea determinación para, así, caracterizar con mayor economía y efectividad al personaje femenino principal, Abby Cable, a estas alturas aún esposa de Matt Cable, secundario heredado desde los primeros tiempos de Wein y Wrightson como la propia fémina. Lejos de ser desarrollada como mera damisela en apuros (aunque, como es el caso en esta trilogía, la criatura de los pantanos de Luisiana acude en su ayuda cuando es necesario), Abby entra a trabajar como cuidadora en el ya comentado centro para niños autistas, lo cual sirve, aunque el modo introductorio sea mediante un frustrado Matt Cable que no comprende la necesidad que siente su esposa de ayudar a los demás, para compararla con la figura de Florence Nightingale (nº 26, pág. 12), la enfermera inglesa del siglo XIX conocida como ‘The Lady with the Lamp’ y considerada, a día de hoy, como la precursora de la enfermería profesional (Bostridge: 2008); en esta misma escena de desencuentro matrimonial, Abby se reafirma ante Matt de manera firme y segura, lo cual la lleva a pensar para sí en Bette Davis, la actriz norteamericana identificada con papeles escasamente empáticos para con el público al no disponer de la belleza canónica que le habría permitido interpretar a personajes tópicamente positivos como la amada del héroe en las producciones de Hollywood (Spada: 2003, 272).

Fig. 3. El sueño de la razón produce monstruos, de Goya

Fig. 4. El Infierno según Bissette y Totleben

Al margen de un nº 28 (septiembre de 1984) que, bajo el título «The Burial» y con Shawn McManus como artista invitado en lugar de los habituales Stephen Bissette y John Totleben, sirve para cerrar cuentas simbólicamente con la anterior encarnación del personaje (tal como se entendía al monstruo antes de la revisión de su origen en «The Anatomy Lesson»), las entregas siguientes traen consigo el retorno del alma de Anton Arcane (la némesis definitiva de Swamp Thing, si echamos mano de la terminología clásica superheroica) en el cuerpo de un moribundo Matt Cable (al final del nº 27 padece un accidente de tráfico). El regreso de este personaje se imbrica en una trama que, al apuntar a relaciones incestuosas (es el tío de Abby, la cual desconoce que ha poseído a su marido), provoca la indignación del Comics Code Authority, que intenta censurar el nº 29 (octubre de 1984), ante lo cual DC decide seguir adelante renunciando al sello censor (Comics Journal: 1984, 12-13). Sea como sea, Moore aprovecha la figura de Arcane y de los secuaces que rescata del Infierno (de donde él mismo ha regresado en compañía de las almas más impuras que ha sido capaz de reclutar) para pergeñar un retrato descarnado de la maldad pura[22], un retrato en el que participan, dado nuestro objeto de análisis, alusiones diversas que sirven a manera de cúmulo de depravación. Así, algunas páginas del nº 29 (págs. 14-15) acogen señales que apuntan a: asesinos en serie como Ed Gein, detenido a finales de los cincuenta por la policía de Wisconsin al descubrir que desenterraba cadáveres para confeccionarse trofeos con ellos, y que ha servido como modelo de varios serial killers ficcionales (Bell / Bardsley), como Norman Bates (Psycho) o Leatherface (The Texas Chainsaw Massacre), punto de conexión con la referencia previa a las slasher movies; o, incluso, a una biografía de criminales reales como The Profession of Violence: an East End Gang Story about the Rise and Fall of the Kray Twins (1972), de John Pearson, basada en las andanzas de los gemelos Reginald y Ronald Kray, quizá los más despiadados representantes del crimen organizado en el East End londinense entre los años cincuenta y sesenta (Pearson: 1995 [1972])[23].

| |

Fig. 5. Detalle de un cuadro de El Bosco como modelo de representación del Infierno en Swamp Thing |

En el otro extremo de la saga, es decir, su conclusión, Moore aprovecha la obligación de cruzar la serie con el crossover Crisis on Infinite Earths (1985-1986), de Marv Wolfman y George Perez, una línea argumental cósmica con la que DC Comics pretende remozar su anquilosado universo de personajes, para plantear un enfrentamiento aparentemente grandilocuente entre el Bien y el Mal (alimentado por los brotes malignos que hemos ido viendo a lo largo y ancho de EE UU bajo la guía de Constantine), que, sin embargo, ante el fracaso de los aliados de Swamp Thing (los mismos que lo habían acompañado en su descenso a los Infiernos en busca del alma de Abby), es resuelto involuntariamente, sin grandes hazañas[30], por la criatura protagonista al reconocer su ignorancia ante las preguntas de la entidad preternatural convocada por los brujos antagonistas[31]. En este contexto, como ya hemos avanzado, se advierte, sin duda, la huella de Lovecraft, ya discutido al principio del trabajo y más una influencia latente que explícita a pesar de que se le hace un guiño al introducirlo mediante un póster en la habitación de Benjamin (nº 37, pág. 5), uno de los peculiares aliados de Constantine para detener el advenimiento del Mal primigenio, identificado por este mismo personaje (aparentemente, el estereotipo de un freak ocultista) [32] como la entidad denominada Cthulhu (Harms: 1998). A este clima de desastre inminente pergeñado a partir del molde de la narrativa de Lovecraft, se pueden añadir apuntes diversos, entre los cuales cabe destacar una cita al Apocalipsis (aquí, bajo la denominación (Libro de las Revelaciones, común entre los protestantes) (nº 46, pág. 1) [33] como refuerzo de larga resonancia y, tal como ya había ocurrido durante la crónica del regreso de Anton Arcane, la mención (nº 44, pág. 14) de psicópatas populares tales como: Charles Manson, conocido por liderar la llamada Manson Family y responsable, entre otros asesinatos, de la muerte de Sharon Tate, entonces mujer de Roman Polanski (Udo: 2002), bajo la directriz escondida (según declaraciones propias, obviamente) en las letras de algunas canciones de The Beatles como «Piggies» y, especialmente, «Helter Skelter», ambas de 1968; Richard Speck (Nash: 1995), acusado de asesinar a ocho estudiantes de enfermería en Chicago a mediados de los sesenta, y David Richard Berkowitz ‘Son of Sam’ (Gibson: 2010), acusado de seis asesinatos a finales de los setenta en Nueva York.

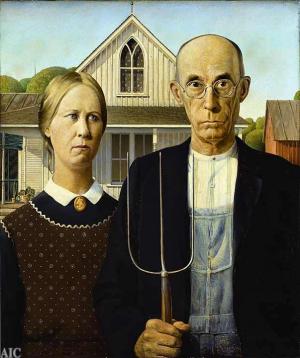

Fig. 6. American Gothic de Grant Wood

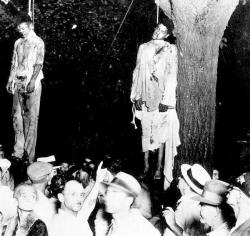

Por lo que respecta a algunas entregas específicas, cabe destacar[34], en lo que respecta a nuestro objeto de estudio, los dos episodios dedicados al mito del mundo zombi (nº 41 y 42, de octubre y noviembre de 1985) para tratar el tema del racismo. Así, nos encontramos que a la conclusión del díptico (nº 42, págs. 22-23), Bissette y Totleben, ya sea por decisión propia o a sugerencia del guionista, introducen reproducciones, a manera de collage, de varios pósteres reales de películas de zombis de los años sesenta y setenta como, por ejemplo, Night of the Living Dead (1968) o Dawn of the Dead (1978), de George A. Romero (Paffenroth: 2006), señales, tal vez, de una visión que combina la crítica social feroz (el zombi como metáfora de los ciudadanos carentes de voluntad para decidir por sí mismos) con el puro divertimento pulp. Más interesante aún, a nuestro parecer, es la recurrencia a una pieza musical popularizada por Billie Holiday y escrita por Abel Meerepol como el título de la segunda entrega (nº 42, pág. 4) (fig. 7), es decir, la historia denominada «Strange Fruit» (un recurso compartido con la apropiación de un álbum de Brian Eno, punto ya comentado): en este caso, la interpretación deja poco lugar a dudas, puesto que se trata de una canción fieramente posicionada en contra de los ataques raciales gracias a una letra descarnada que describe a los negros colgados por el Ku Klux Klan como esa extraña fruta que pende de las ramas (Margolick / Als: 2001). Antes, en el nº 40 (septiembre de 1985), titulado «The Curse», se aborda el mito de la licantropía entremezclado con la idea de la regla como símbolo del desangramiento que padece el colectivo femenino desde un punto de vista social (maltrato físico no condenado, menosprecio intelectual…). El propio Bissette (2010) señala la importancia (implícita) del film The Company of Wolves (1984), de Neil Jordan, para la realización de este episodio, pero, por encima de ello, creemos que se debe destacar el uso de dos referentes que, a nuestro juicio, se contraponen, quizá inconscientemente, para poner de relieve con mayor énfasis el contraste entre el rol de romanticismo ideal asignado por el hombre a la mujer en una sociedad machista y el deseo de dominación absoluta que busca privadamente esa misma figura masculina al deshumanizar a su pareja para la plena satisfacción sexual: no pensamos que sea casual, pues, que en un mismo número se haga mención de «Moon River» (pág. 1), canción de Johnny Mercer y Henry Mancini (Holden: 1997) difundida por Audrey Hepburn en Breakfast at Tiffany’s (1961), epítome del amor romántico incondicional que debe caracterizar a toda mujer ideal, y que, unas pocas planas después (pág. 18), la mujer lobo protagonista de la trama recale en una tienda de videos pornográficos, donde se alcanza a ver la referencia a Seka, el pseudónimo bajo el cual la actriz Dorothea Patton se convirtió en una de las starlets del género más conocidas entre los setenta y los ochenta, es decir, durante la denominada Golden Age of Porn (McNeil / Osborne / Pavia: 2008).

| |

Fig. 7. Primera grabación de «Strange Fruit» por Billie Holliday en abril de 1939. Debajo, el asunto al que hacía referencia el tema musical. | |

|

Para cuando Moore deja Swamp Thing, en 1987, el título ha pasado de unas paupérrimas 17.000 copias a unas estimables 100.000 (Parkin: 2009, 50), pero, por encima de todo y como ya hemos señalado al principio, el guionista inglés, a su marcha de la cabecera, ha demostrado que el cómic mainstream norteamericano no tiene por qué encallarse en viejas pautas obsoletas, esto es, que no hay necesidad de atarse a tópicos largamente agotados, sino que cuenta con la posibilidad de abrirse a experimentaciones que permitan construir puentes entre géneros, entre el concepto de obra de género y obra de autor e, incluso, entre el cómic como medio y otras formas de expresión artística, tal como hemos intentado ejemplificar a partir del recurso de préstamos culturales. De esta manera, Moore consigue reclamar la atención de un público más exigente con lo que consume, que abandona la caracterización tradicional del fan en favor de un lector con plenos intereses culturales: ya no se trata, pues, del lector generacional que, a partir de cierta edad, abandona el medio, sino del individuo inquieto que se acerca a un cómic con las mismas expectativas de calidad con las que se acerca a un libro o a una película. Este lector, además, es el adulto, cosa que no otorga necesariamente una mayor condición cualitativa a ninguna obra, pero que, desde nuestro punto de vista, se constituye como premisa absolutamente necesaria y urgente en el contexto de un panorama editorial en el cual, durante varias décadas, a raíz especialmente de la censura de los años cincuenta y el nacimiento del Comics Code Authority (Nyberg: 1998; Beaty: 2005; Hajdu: 2008), ha atendido tradicionalmente casi de manera exclusiva a la franja infantil y juvenil de lectores. Sin duda, todo esto no es sólo responsabilidad de la etapa que aquí hemos comentado (parcialmente), pero, al menos en el ámbito estadounidense, sí que pensamos que es la que da el pistoletazo de salida, la que abre el boquete por el que posteriormente se cuelan otros forajidos. En este sentido, defendemos que la capacidad, podríamos decir, alquímica de Moore para saquear otros medios artísticos le permite cimentar las tramas argumentales y ahondar en las caracterizaciones de los personajes con una profundidad de miras que no habría sido posible con una vampirización superficial de la tradición estricta del cómic de terror norteamericano.

Windling, Terri (2007 [1995]): «Beauty and the Beast». Disponible en: [<http://www.endicott-studio.com/rdrm/forbewty.html>, fecha de consulta: 25 de noviembre de 2012].

NOTAS

[33] Moore señala que se trata de 8:10, pero la última línea ya corresponde a 8:11: «The Third Angel blew his trumpet, and a great star shot from the sky, flaming like a torch [...] the name of the star was Wormwood» [según la versión Nácar-Colunga alojada en www.bibliasonline.com: Tocó la trompeta el tercer ángel, y cayó del cielo un astro grande, ardiendo como una tea […] El nombre de ese astro es Ajenjo].

[34] Recordemos que se trata de una aproximación sustentada en una antología de préstamos culturales, esto es, no nos mueve, al menos para lo que concierne a este artículo, una voluntad de exhaustividad sino de representatividad.