CENSURA DEL EROTISMO EN LOS TEBEOS ESPAÑOLES (1945-1975) |

El erotismo, entendido como mera exhibición del cuerpo humano o como inducción sexual, ha sido una obsesión en la mente y en las tijeras –y quizás también en el bajo vientre– de los censores, civiles o eclesiásticos, de todo país y condición a lo largo de los siglos. Aún ahora, las pulcras mentes de los responsables de las casas de subastas norteamericanas dificultan el acceso por Internet a imágenes presuntamente irreverentes, que en otras latitudes son consideradas cándidamente inofensivas, con el socorrido aviso “Adult Verification Required”. En las mismas páginas digitales, repletas de portadas de comic books u originales, los dibujos de las violencias más descarnadas no necesitan contraseña salvadora. Son de libre acceso y nadie se santigua ante la visión de explosiones atómicas y cadáveres desparramados.

Ni que decir tiene que España en esto nunca ha sido una excepción, más bien al contrario. Los episodios de control histérico, desbocado, siempre que se ha tratado de anatomía femenina o de impulsos adjudicados a las bajas o altas pasiones humanas, se han sucedido desde que se tiene consciencia del ejercicio del control de la letra impresa o de la prensa. Es decir, desde que ha habido letra impresa o prensa. La irrupción de los folletines en el siglo XIX –y su rápida expansión entre un público popular ávido de sensacionalismo y de idilios apasionados– llevará a la protesta amarga de los columnistas adalides de la reacción: «De entre estas vírgenes que han aprendido la literatura en Eugenio Sué, traducido en bárbaro castellano, y la moral en Dumas […] han de salir las esposas a quienes confiamos la honra de nuestro nombre» (El amigo del Pueblo, 1854, pág. 257). Sué, romántico francés autor de una cándida literatura de entregas, fue censurado tanto en su país como en España. Aún ahora los expertos se disputan la malévola intención que movía tanta alarma. ¿Se trataba de evitar los excesos que ponían en tela de juicio la moral tradicional o quizás de impedir que sus ideales presocialistas se difundieran escondidos entre tanta pasión?

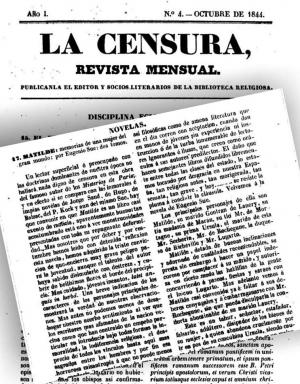

Crítica a una obra de Eugenio Sué por parte de la prensa católica del siglo XIX.

Fuese como fuese, la moral católica en España fue defendida con saña por tribunales civiles y púlpitos eclesiásticos. Pero entre tanta furia, los atrevidos infractores de la severa norma –que siempre los hubo– se aprovecharon de los saltos que dio la legislación entre bandazo revolucionario y reacción involucionista a lo largo de todo el siglo XIX. Pocos espacios de libertad, y siempre precarios. A final de siglo los avances tecnológicos en la reproducción de ilustraciones y, más tarde, la difusión del cinematógrafo motivaron un grito de alarma aún más potente entre los defensores de la sagrada continencia. Moral e intereses políticos se superpusieron y se confundieron. En 1930, por ejemplo, un año antes de la caída de la monarquía y cuando agonizaba la primera dictadura, una real orden publicada en la Gaceta de Madrid alertaba: «La enorme acción divulgativa del cinematógrafo, la posibilidad de que sea utilizado como medio de propaganda de determinadas doctrinas, el hecho de que se materialicen en sus escenas actos que rechazan nuestras costumbres y veda nuestra moral, exigen una necesaria y escrupulosa selección que, llevada a cabo con un criterio único, determine, previo examen detenido, las cintas cinematográficas que puedan autorizarse para proyectarlas; las que, modificadas en la parte que se indique, puedan ser también exhibidas, y las que deban prohibirse».

No existen normas de censura publicadas durante la Segunda República que hiciesen mención expresa de las revistas infantiles o juveniles, que comenzaban a representar una enorme y alegre aportación diferenciada en los quioscos y las librerías de la época. Las restricciones oficiales se anunciaban, se imponían y se acataban de manera genérica. Sí que se pueden constatar, sin embargo, los efectos del control sobre la moral en las publicaciones dedicadas a este tipo de público. Los dibujos de Alex Raymond correspondientes a la serie Flash Gordon que la Casa Editorial Vecchi reprodujo en España en su revista Aventurero a partir de 1935 rebajaban sensiblemente el impacto erótico del original. Bajando faldas y mangas o cubriendo con tramas brazos y piernas. Equivocadamente, hay quienes piensan que tales restricciones llegaban endosadas en las planchas que el semanario L’Avventuroso publicaba en la Italia fascista, también con licencia de Opera Mundi, y que posteriormente enviaba a España. No han cotejado las dos versiones. En Aventurero hubo una censura propia, próxima en las intenciones a la italiana, pero en algunos momentos aún más restrictiva y efectiva. Ni la República se escapó a unas consideraciones que venían de muy lejos.

Preámbulo de la Ley de Prensa del 22-IV-1938.

La guerra alteró la realidad en todos los órdenes de la vida, una turbulencia que se enquistó después de la victoria franquista. La cruzada se perpetró desde el primer momento bajo la bendición de la Iglesia, que fue perseguida y diezmada en la zona republicana. Y la Iglesia impuso de nuevo su visión de la moral, el erotismo y las relaciones entre los dos sexos. En la ley de prensa que inspiró Ramón Serrano Suñer y que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 23 de abril de 1938 no hay ninguna referencia a los principios morales recuperados. La apelación que le sirve de preámbulo avisa de los desmanes cometidos en los años anteriores en nombre de la libertad: «Testigos quienes hoy se afanan en la empresa de devolver a España su rango de nación unida, grande y libre de los daños que una libertad entendida al estilo democrático había ocasionado a una masa de lectores diariamente envenenada por una Prensa sectaria y antinacional». Pero la aplicación de la férrea censura previa que dictaminaba la ley –y que no fue modificada hasta el año 1966; es decir, tres décadas más tarde– sí que contempló la “moral católica” o la “moral tradicional española”, que se impuso en todas las publicaciones: folletos, prensa periódica o libros. Todo tipo de impreso tenía que ser supervisado antes de su publicación. La ficha que recogía el informe del censor en los primeros años cuarenta requería: «¿Ataca al dogma o a la moral?, ¿A las instituciones del Régimen?», «¿Tiene valor literario o documental?», «Razones circunstanciales que aconsejan una u otra decisión». El “dogma” y “la moral” se consideraban sagrados, y en todos los niveles de la administración encargada de supervisar y controlar la prensa se contaba con el asesoramiento preceptivo de la Iglesia para delimitar dónde empezaban y dónde acababan los dos preceptos.

–los tebeos, en el argot popular del momento–, se impuso la autocensura. Los guionistas y los dibujantes sabían –o por los menos, intuían– dónde podían llegar. Sus relatos seriados defendían los valores tradiciones. Entendiéndose, como es obvio, tradición por reacción. Nada que tuviese que ver con el erotismo, declarado o insinuado explícitamente, se podía abrir paso en aquella asfixia general. Con alguna excepción. En los primeros años cincuenta, el dibujante Eugenio Giner, por ejemplo, se permitió en algún momento que Stella, la ayudante del Inspector Dan, mostrase los hombros desnudos. Desliz que el censor de turno exigió corregir con contundencia. Nos hemos referido al erotismo declarado o insinuado explícitamente, el subyacente se movió con agilidad. Si en los primeros cuadernos de El Guerrero del Antifaz, la condesita de Torres es un ser asexuado y rectilíneo, muy pronto sus aguerridas competidoras, que en balde le disputan el amor del héroe de la serie, mostrarán cuerpos mucho más contundentes entre sus ropajes masculinos. En aquellos años aún los censores no se fijaban excesivamente en la radicalidad curvilínea del trazado en los cuerpos femeninos. Más tarde sí que entendieron que tanta permisividad les había llevado a un mal camino. En todo caso, cualquier prevención era poca, y todas las aventuras que tradujo la editorial Hispano Americana de Ediciones presentaron adulteradas las imágenes de los mejores dibujantes norteamericanos. Los pacientes obreros de la seda autóctonos cubrieron con vestidos o gasas brazos –más arriba de los codos–, piernas –siempre por encima de las rodillas–, hombros y espaldas, desfigurando la obra que habían concebido Dios y su autor. Pero el pudor no se conformó con la ropa. Los besos fueron eliminados, y los cuerpos demasiado aproximados, separados. Así, los lectores de los cuadernos de aventuras de Hispano Americana se tuvieron que resignar a contemplar como el Hombre Enmascarado se limitaba a acercarse al rostro de Diana Palmer y se perdieron los besos apasionados entre las dos criaturas imaginadas por Lee Falk. Además, cualquier conducta considerada lasciva o contraria al sagrado orden del matrimonio fue adulterada o mutilada. En la serie de Flash Gordon, los guionistas españoles suprimieron pasajes enteros porque no podía ser que un bandido tuviera una amante viviendo en pecaminoso amancebamiento. ¿La solución? La amante pasaba a ser hermana del bergante, provocando las confusiones inevitables. Mucho antes de que los sagaces alteradores de Mogambo mutasen una recatada esposa (Grace Kelly) en torturada hermana de Donald Sinden. Todas estas alteraciones no necesitaban la instrucción estricta del censor de turno. Bastaba con que el editor supiese en qué país y en qué momento histórico vivía.

Mientras tanto, la violencia campaba a sus anchas. Para los censores de la posguerra inmediata el orden provenía de la fuerza. Por la fuerza se había impuesto la nueva España, y el recurso a la violencia contaba con todas las bendiciones. La virilidad, pues, necesaria para ejercerla, se expresaba sin limitaciones. Y los cuerpos semidesnudos de héroes y villanos exhibiendo músculo y fibra se sucedían en las viñetas. ¿Podían inducir al deseo o a la lascivia? En todo caso, femenina, pero “las niñas”, por lo menos en aquellos años, no cobijaban, a ojos de las autoridades rectoras, sentimientos tan burdos.

Así anduvieron los tebeos españoles hasta la creación del ministerio de Información y Turismo en el año 1951. España había empezado a ser admitida en las instancias internacionales que hasta ese momento la habían considerado cómplice del fascismo y del nazismo. Las nuevas necesidades diplomáticas y comerciales suavizaron la apariencia externa del régimen. El falangismo perdió una cierta influencia en los círculos más próximos al dictador, que fue substituida por la Iglesia. Los cambios sociales y culturales que se iban a suceder gracias a una economía más porosa obligaron a modificar algunas de las viejas convicciones de los rectores de la Nueva España. En 1952 el ministerio creó una Junta Asesora de la Prensa Infantil, preocupada –obsesionada– por “la formación de los pequeños”, liderada por el falangista reverendo padre fray Justo Pérez de Urbel. La Junta redactó las primeras normas específicas para los tebeos (Normas sobre Prensa Infantil), de obligado cumplimiento para guionistas, dibujantes y editores. En las publicaciones destinadas a los niños entre seis y diez años quedaban prohibidas «las historietas que traten con realismo excesivo o impropio la relación de los sexos, tanto si se trata de personajes humanos como de animales». ». Respecto al segundo grupo, publicaciones destinadas a los niños entre diez y catorce años, quedaban proscritas «las láminas o descripciones que puedan exaltar la sensualidad», «las novelas de trama amorosa en las que aparezcan con viveza las efusiones o entren en el argumento deslices o adulterio», «las descripciones que puedan despertar una curiosidad malsana en torno a los misterios de la generación» y, por supuesto, «presentar las cosas prohibidas dentro de la moral tan sencillas, corrientes y naturales, que los muchachos piensen que no hay en ellas mal alguno».

Toda esta batería de prevenciones, obligaciones y prohibiciones llegaba acompañada de una normativa estricta que afectaba desde la calificación de las publicaciones por edades y sexo hasta las exigencias que habían de cumplir sus directores. Una normativa que con los años se fue modificando, pero que conservaba en esencia las mismas intenciones. Las normas para la prensa infantil y juvenil que publicó el Boletín Oficial del Estado como orden el 24 de junio de 1955, por ejemplo, aún concretaban más, y exigían evitar «los dibujos o descripciones que puedan excitar morbosamente la sensibilidad de los niños o adolescentes» y «los relatos en los que el amor sea tratado con excesivo realismo, sin la idealidad y la delicadeza indispensables, y los cuentos que ofrezcan crudeza de expresión o dibujo que puedan calificarse de inmorales».

La regulación de los tebeos se multiplicó y se complicó. Se hizo excesiva y amargó la vida a editores, guionistas y dibujantes, que a partir de aquel momento ya sabían a qué atenerse con todo lujo de detalles. La suerte que tuvieron es que durante los primeros años –toda la década de los cincuenta– el celo de los lectores / censores no fue excesivo. Se limitaron a aplicar la tijera con los mismos escasos y contradictorios criterios con que las habían afilado hasta aquel momento. Pero las prevenciones en las casas editoriales aumentaron, sobre todo a raíz de algunas anécdotas. Influyó mucho, por ejemplo, en el ánimo de los creadores de la editorial Bruguera el mal rato que pasaron cuando irrumpió en los despachos un grupo de policías a raíz de una denuncia por un dibujo en que se ironizaba con la actitud de un agente. A partir de aquel momento, en los tebeos del grupo los servidores del orden público vistieron como los gendarmes ingleses para evitar cualquier comparación arriesgada. La misma palabra, “policía”, quedó anulada del vocabulario editorial.

(CIPIJ), dirigida por el mismo Jesús María Vázquez. Desde aquella instancia la censura sí que llegó al paroxismo. Se aplicó la normativa con rigor y sin excepciones. Los sesenta fueron los años de las fichas de los censores en que todo era cuestionado. Los equipos de las delegaciones provinciales del ministerio sometieron a los tebeos a una disciplina castrense. Las reediciones de las historietas de los años cuarenta y cincuenta fueron mutiladas con saña, suprimiendo cualquier vestigio de violencia. Aquella desmedida contribuyó con eficacia al final del género de los cuadernos de aventuras. Son los años en los que los censores recriminan a los guionistas de una aventura del Capitán Trueno si «¿Eso es una mujer?», refiriéndose a un personaje femenino que lucha y salta. Y también cuando los dibujantes auxiliares de la editorial se superan y son capaces de reducir aún más los escotes de algunos personajes femeninos en las reediciones de los cuadernos del Capitán publicados sólo unos años antes. Si hasta aquel mo

mento había resultado impensable cualquier atisbo erótico en el cuerpo femenino, con la acción de los tristes empleados de Jesús María Vázquez las mujeres de los cómics españolas se tuvieron que resignar a ejercer un noviciado perpetuo. Las restricciones fueron aún mucho más severas. Para colmo de males, la ley de prensa que impulsó el mismo Manuel Fraga el año 1966 y que eliminó la censura previa sólo contempló una excepción: las publicaciones infantiles y juveniles. Hubo que esperar al año 1977 para que finalmente todo el aparato represor de la censura desapareciese como consecuencia de la nueva legislación de la Transición. No resulta, pues, extraño que, como venganza final, Ambrós y Víctor Mora, en una aventura publicada cuando la democracia en España había eliminado la censura previa, dibujasen al Capitán Trueno y a Sigrid finalmente en un lecho prenupcial. Pero los viejos corsés habían calado fondo y aun así la escena resultaba excesivamente timorata.

Sigrid y Trueno, retozando al fin en esta última historieta de Ambrós publicada en Historia de los Cómics (Toutain, 1982).