CARRERA MAESTRA: SOBRE EL CÓMIC COMO ARTE

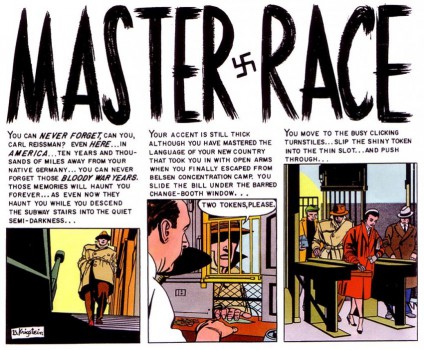

Que Bernard Krigstein era una rara avis dentro de la industria estadounidense del cómic ha sido ya de sobra subrayado por numerosos autores. Sabemos que fue un dibujante obsesionado por conservar el control creativo de su trabajo, como ponen de manifiesto sus continuas disputas con Al Feldstein y Bill Gaines, los responsables de EC, sello bajo el que realizó sus páginas más arriesgadas. Así, Krigstein logró el derecho a entintar sus propios dibujos, pero se vio forzado a seguir el castrante modelo narrativo de EC, en el que las páginas eran subdivididas previamente por el guionista en viñetas asfixiadas por textos en muchos casos reiterativos. Que esta editorial tuviera la reputación de ser la que más libertad creativa daba a sus autores en aquella época nos dice mucho de las condiciones de trabajo en la industria de los comic books de los Estados Unidos de los años cincuenta. Tan sólo en su rompedora “Master Race” (Impact 1, 1955) logró Bernie Krigstein dos páginas más de las que en un principio le fueron asignadas, aunque pidió doce, el doble de las que había planificado el guionista y editor Al Feldstein. Estas dos planchas fueron cruciales para el dibujante, quizás el único espacio de total libertad del que gozó en toda su carrera como autor de cómics. Esta falta de autonomía creativa no era consecuencia de que Gaines y Feldstein no supiesen reconocer el talento de Krigstein: debemos entender que, en ese contexto, que un cómic pudiese tener validez artística era un asunto irrelevante, cuando no directamente disparatado. La prioridad de los editores era tener un producto que se ajustase a la demanda de los lectores y que respetase los plazos de entrega, y el autor que nos ocupa no era quien mejor cumplía ninguna de estas dos premisas.

|

Art Spiegelman, "High Art Lowdown", 1990. Publicado por primera vez en ArtForum. |

DE OTRO MUNDO

Pero ¿quién era Bernie Krigstein? ¿De dónde viene este dibujante tan alejado en su posicionamiento creativo de la industria del cómic? Por decirlo brevemente, de una escuela de arte. Como Art Spiegelman ha destacado [1], Krigstein era un intelectual sofisticado en un entorno de artesanos –algunos de ellos rebosantes de talento– de nula o escasa formación académica. Llegó a los cómics por cuestiones puramente económicas tras fracasar comercialmente como pintor, pero pronto vio en ellos una forma de sublimar sus inquietudes artísticas: un terreno virgen con todo aún por hacer. Así, el dibujante de “In the Bag” o “The Flying Machine”, entre otras historietas, soñaba con convertir el cómic en «un tipo de forma literaria, digamos incluso una forma chejoviana, donde uno pudiera ahondar en la gente real y los sentimientos reales y proyectar mi concepto de la realidad» [2], que tuviese, a su vez, una calidad plástica comparable a la de los grandes maestros de la pintura. Modesta pretensión, dado el contexto. Vemos por otra parte que, como muchos autores posteriores, Krigstein trató de dignificar el medio de la historieta mediante la construcción de puentes que la relacionasen con otros lenguajes de mayor relevancia cultural; no en vano uno de sus proyectos frustrados fue la adaptación al cómic de la obra de León Tolstoi Guerra y paz.

Con respecto a esto, una de las principales objeciones que Krigstein hacía a muchos de sus coetáneos era que sus trabajos no aguantaban un análisis formal pormenorizado de cualquiera de sus viñetas:

«Si tomas una página de Kurtzman o de Eisner y analizas una viñeta aislada, ésta se desmorona. Sólo puede existir en la totalidad de la página. La viñeta de Eisner como viñeta individual no puede existir por ella misma sin la página que la rodea. Sólo puede existir en la página porque se desarrolla en el tiempo como una película. La unidad es mantenida por una secuencia de acciones.

La viñeta tiene que existir por sí misma, de otro modo la integridad del arte entra en peligro. Hasta que el artista no se dé cuenta de que al dibujar una única viñeta tiene una obra de arte que existe por ella misma como un ente propio y autónomo, sólo en ese momento podrán todas las viñetas cohabitar en armonía. Y entonces puedes alcanzar una totalidad que está completamente fuera del tipo de continuidad de página infantil del cual los cómics están repletos. […] Si puedes retirar tu viñeta y exponerla, exhibirla como un cuadro, y hacer que los lectores sean inconscientes de que están leyendo parte de un todo, entonces has logrado algo, según mi opinión. Has alzado el arte del cómic al nivel de Goya, si puedes lograr esto.» [3]

| |

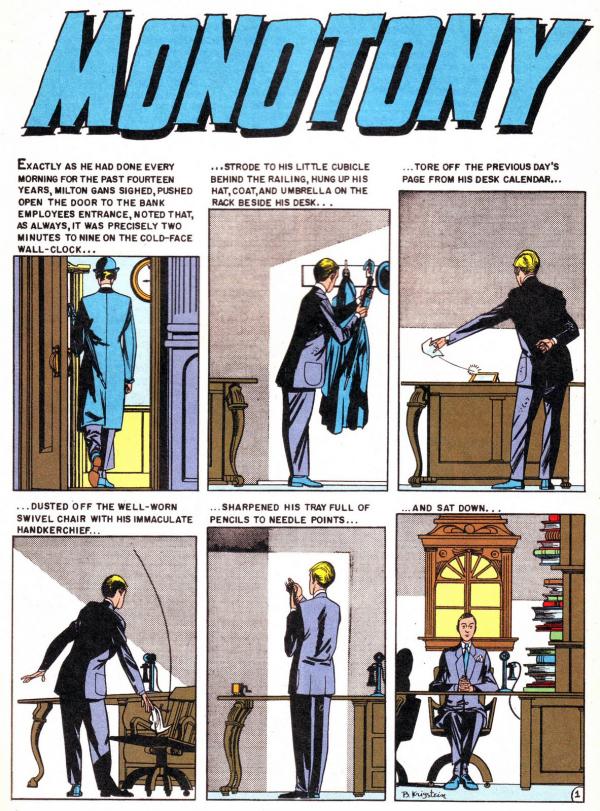

Bernie Krigstein, "Monotony", p. 1, 1954. | |

He aquí el que quizá sea el aspecto más cuestionable del posicionamiento intelectual de Krigstein. La idea de que una viñeta descontextualizada deba poseer una calidad plástica –nada más y nada menos que comparable a la de la obra de Goya– para poder considerar un cómic como artísticamente relevante, o simplemente digno de un público maduro, nos parece cuanto menos naif. Como subraya Thierry Groensteen, autor que basa sus teorías en el principio de solidaridad icónica: «En el cómic, el dibujo no se despliega de forma soberana y no persigue únicamente sus propios fines, puesto que se encuentra supeditado a un designio superior, sometido a un proyecto narrativo, a una forma u otra de relato» [4]. Y según Benoît Peeters: «La viñeta constituye una variable dentro de un todo, un instante en una continuidad. Es el juego de contrastes y complementariedades lo que le da su fuerza y su valor, en las antípodas de la viñeta-cuadro, inocente veleidad de asunción artística» [5]. Dibujantes como Chris Ware –autor que por otra parte incide, cincuenta años después, en la idea del cómic como lenguaje inmaduro– también han sido muy claros respecto a esto: el dibujo en cómic está supeditado, por un lado, a la narración, y por otro, a la composición general de la página, por lo que resulta poco relevante para el análisis de una obra el examen pormenorizado de una viñeta aislada. Pero lo cierto es que podemos comprobar al estudiar el trabajo de Bernard Krigstein que su atención siempre está puesta en la construcción de cada plano, en el ritmo de la secuencia y en la relación de cada viñeta con la precedente y su inmediatamente posterior. Prácticamente en ninguno de sus trabajos –quizá la excepción sea la primera página de “Monotony” (Crime SuspenStories 22, 1954)– podemos apreciar un interés en la composición o el equilibrio del conjunto de la página, lo que probablemente sea un vestigio de su formación como pintor.

EL GUARDIÁN DEL TESORO

Volvamos ahora a la antes citada “Master Race”, y más concretamente al análisis que de ésta hacen John Benson, David Kasakove y Art Spiegelman en el número 6 del fanzine dedicado al estudio de los cómics de EC Squa Tront (1975). Nos gustaría subrayar cómo en este ensayo construcciones del tipo «la viñeta de Krigstein es infinitamente más compleja y transmite la inefable calidad del auténtico arte» [6] buscan poner de manifiesto no sólo la calidad del trabajo de Krigstein, sino principalmente su “artisticidad”. En el mapa conceptual de Art Spiegelman, Krigstein juega un papel fundamental como pionero del “cómic artístico” que él mismo desarrollaría y promovería más tarde. Ahora bien, ¿en qué consiste la “artisticidad” de este autor? Se trata en parte, como hemos visto, de un posicionamiento con respecto a la industria y a su propia obra. Esto se ve reflejado en su rechazo hacia todo rasgo caricatural en el trazo o de esquematismo en la descripción psicológica de los personajes, elementos que forman parte, por citar un ejemplo, de The Spirit (1940), de Will Eisner, serie que contiene páginas tan revolucionarias como los mejores trabajos de Krigstein. Dicho de otra forma, la “artisticidad” a la que aspira el autor de “Master Race”no implica necesariamente un salto cualitativo en la obra, sino un enfoque diferente con respecto a la misma, planteamiento que supone una renuncia parcial de los elementos formales que han constituido al cómic como medio de masas. También nos parecería exagerado afirmar, como se ha hecho en alguna ocasión, que Bernard Krigstein era el único autor de su época que se tomaba realmente en serio su profesión, más cuando dibujantes como Jack Kirby o Wally Wood declararon en numerosas entrevistas haberse dejado la piel en su trabajo. Una de las diferencias básicas entre unos y otro es que éstos se adscribían al sistema de producción en cadena de la época sin cuestionárselo, mientras que Krigstein siempre opuso resistencia al mismo, por considerarlo contraproducente para la labor del artista.

Como Thierry Smolderen señala en su libro Naissances de la Bande Dessinée, los humoristas gráficos del siglo XIX –tradición a la cual pertenecen los primeros autores de historieta– habían huido de la academia y de todo aquello que oliese remotamente a Bellas Artes, de las cuales se burlaban abiertamente cuando tenían ocasión, puesto que éstas iban ligadas a una gravedad de planteamientos y a una pérdida de libertad expresiva asociada además en su época a la cultura burguesa de lo políticamente correcto. La historieta siguió desarrollándose más tarde en los espacios reservados para ella en los periódicos, sin participar en ningún momento en los ejercicios que las vanguardias artísticas desarrollaron durante la primera mitad del siglo XX; en este espacio ejercieron su trabajo algunos de los más relevantes autores del medio, como Winsor McCay, E. C. Segar, Frank King o George Herriman, que hicieron las veces de herederos de una cultura popular viva y no normativizada heredada de los ilustradores del siglo XIX. Vemos así que, como ocurría en el cine con directores como John Ford, Carl Theodor Dreyer o Friedrich Wilhelm Murnau, a cualquier autor de cómic de los primeros cincuenta años del siglo pasado le hubiese parecido cuanto menos una excentricidad que su trabajo pudiese entrar dentro del campo del Arte, y eso en caso de que en aquel momento alguien se hubiese atrevido a insinuarlo. Esta posibilidad, que planteó en el cine por primera vez Orson Welles al autocalificarse como artista, y que sirvió, como el escritor Félix de Azúa señala con cinismo, para dar solemnidad al negocio [7], fue reivindicada por primera vez en el cómic por Bernard Krigstein.

LA PURGA

Quizá la popularidad del cómic en décadas anteriores hacía irrelevante lograr el calificativo de Arte y éste ha acabado volviéndose necesario con el paso de los años por una cuestión de pura supervivencia. Puesto que el peso de la historieta como medio de masas es prácticamente nulo en la actualidad, su reivindicación como medio artístico se vuelve prioritaria para preservar su existencia; no es por azar que la pérdida de relevancia mediática y el aumento de su importancia como lenguaje artístico hayan corrido paralelos. Esto ha permitido que muchos autores de cómic pudieran seguir dedicándose a su trabajo gracias a becas, subvenciones o premios institucionales; de la misma forma, las reseñas en publicaciones literarias, suplementos de periódicos o revistas de moda también han ayudado a mantener a flote la industria editorial en algunos países en los que ya casi nadie se interesaba por el cómic (no daré nombres). Por retomar una cita de Art Spiegelman, uno de los principales impulsores del cómic artístico, que parafrasea a su vez a McLuhan: «Cuando una tecnología es reemplazada por otra, la tecnología previa o bien se convierte en arte o bien desaparece» [8]. Para alcanzar dicho estatus es elemento necesario, aunque no suficiente –y esto Krigstein ya lo había entendido en su momento–, el abordar tanto los grandes acontecimientos históricos como las vicisitudes del alma humana. No basta, evidentemente, con colocar a unos señores disfrazados dándose de mamporros.

Pero la lucha que trató de llevar a cabo Krigstein en su época era abiertamente suicida, y por ello admirable y heroica. De ahí que nos haya resultado tan atractivo canonizarlo mártir. El cómic había sido un medio de masas visto con simpatía gracias a su vinculación con la prensa periódica, pero en los años cincuenta su desprestigio era similar o mayor al que hasta hace tan sólo unos años padecía la industria del videojuego, gracias en parte a las campañas llevadas a cabo para ello. La más famosa de estas cruzadas fue la que el doctor Fredrik Wertham puso en marcha en Estados Unidos, que acabó de un plumazo con las cabeceras más importantes de EC y que finalmente sería causa indirecta del abandono del mundo editorial por parte de Bernard Krigstein, uno de los mayores talentos que esta industria –o este Arte– ha dado.

NOTAS