|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

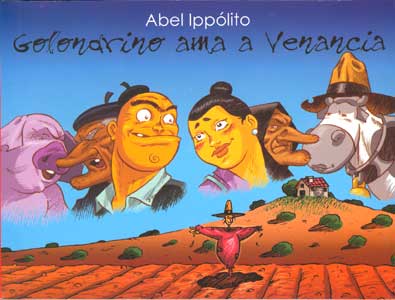

| GOLONDRINO AMA A VENANCIA | |

|

|

|

|

Golondrino ama a Venancia Guión y dibujo: Abel Ippólito.

Editorial:

Edicions de Ponent: Solysombra ISBN: 84-89929-44-0 Depósito Legal: A-135-2003 |

|

|

[ Cubierta © 2004 Abel Ippólito ] |

|

|

|

|

EL SIGNIFICADO DE LOS SENTIMIENTOS, comentario por Jorge García |

|

|

|

Acaso sea William Faulkner quien mejor haya sabido restituir a la familia –institución a la que las ideologías conservadoras han procurado mantener siempre al margen de toda sospecha- esa dimensión ambigua y turbadora que tenía en las tradiciones griega y hebrea; en pocas obras como en la del escritor del Mississippi cobra tanta importancia el linaje y su declive. A esta línea de aproximación se adscribe el historietista Abel Ippólito con una saga memorable: Golondrino ama a Venancia. Como ha contado Manuel Barrero, Ippólito fue uno de tantos dibujantes andaluces que se topó, como José Luis Ágreda o Santiago Sequeiros, con los síntomas del agotamiento de eso que, en los años ochenta, había dado en llamarse boom. Tras vincularse con alguna de las mejores iniciativas de la historieta hispalense de los noventa (caso de El Tebeo Veloz), obtuvo una beca de la editorial japonesa Kodansha coincidiendo con los últimos coletazos del interés de la industria nipona por la historieta occidental. Tal periplo resultó, cuanto menos, provechoso, regresando con más de una lección bien aprendida, como ese ritmo subrayado por el énfasis del montaje analítico. A su regreso, en compañía de Enrique Carlos Martín, fundó el Tremendo Estudio, donde alterna trabajos de ilustración y publicidad con historietas confeccionadas ex profeso para publicaciones infantiles como ¡Dibus!, ¡Dibucómics! o el suplemento del diario ABC. Entre tanto, con escasa compensación económica, Ippólito ha venido cincelando a golpe de corazón algunas viñetas más personales, como las de “El Elefante Genusa” o éstas que hoy nos ocupan. Tras cuatro años de gestación (las primeras entregas pudieron verse en la segunda época de El Tebeo Veloz), es éste un trabajo monumental, no sólo por su extensión, sino también por lo complejo del guión, un esfuerzo que se palpa en cada página, casi en cada encuadre. Nos encontramos ante una obra de madurez donde lo anecdótico se entrelaza sutilmente con lo sustancial para conformar el relato de un puñado de seres en un entorno asfixiante. Una obra de madurez, insisto, donde se dosifican sabiamente gran cantidad de estrategias narrativas para conferir otros niveles de lectura al argumento que nos es referido: el amor incestuoso entre dos aldeanos. Más que en la destreza del montaje paralelo o la inclusión de una historieta dentro de la propia que se nos está refiriendo, vale la pena detenernos, siquiera sea un instante, en el valor dramático de los silencios. Resulta muy estimulante, a estas alturas, asomarse a un tebeo donde los sentimientos discurren sin necesidad de subrayados, como un torrente subterráneo de calidez, la misma que celebra Marta Cano en su texto para el libro. Así, si cabe leer este relato en la clave que nos presta cierta literatura (cuyo epítome se sitúa convencionalmente en Cien años de soledad), es el silencio, como contrapunto expresivo, el que le otorga sus momentos más especiales; en este sentido, les invito a detenerse en las primeras planchas, todo un prodigio de narración sin palabras. Decía Albert Camus que «al igual que las grandes obras, los sentimientos profundos siempre significan más de lo que conscientemente dicen». No es poco mérito para una historieta, me parece, recordarnos tal aserto. |

|

|

|

ENLACES: |

|

|

|

[ © 2004 Jorge García, para Tebeosfera 040220 ] |

|

|